文部科学省主催 2024年度全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム(2日目)

1.概要

2025年2月1日(土)・2日(日)の2日間にわたり、Tokyo Innovation Base(SusHi Tech Square 2階) において、「全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム」が開催されました。本プログラムには、全国各地から約200名の大学生・大学院生・高等専門学校生・高校生が参加し、起業をテーマとした実践的なワークショップを受講しました。東京農工大学の跡部悠未准教授と桜美林大学の小林美和准教授が講師を務め、受講者たちは新たな事業を立ち上げる際に求められる基本的なスキルや行動指針(仮説検証、顧客インタビュー、プロトタイプ開発、セールスなど)について学びました。

また、同会場では、東京大学FoundXディレクターの馬田隆明氏による大学等の教職員向けにアントレプレナーシップ教育プログラムを開催しました。参加者は、学生プログラムの観覧を通じて、学生向けプログラムの設計意図や自身の教育機関におけるプログラム導入のための具体的な手法について理解を深めました。

学生プログラムの2日目は、コルブの経験学習モデルを活用し、1日目のグループワークの成果を発表することを主軸にしながら、振り返りの時間にも十分な時間を確保しました。本レポートでは、2日目のプログラムの詳細をお届けします。

2.イベント実施概要

【プログラム】

東京農工大学 未来価値創造研究教育特区/ディープテック産業開発機構

准教授 跡部 悠未

桜美林大学ビジネスマネジメント学群

准教授 小林 美和

1)セールスの振り返り

1日目に課されたセールスの実践について、各チームで振り返りを行いました。実際にセールスを経験して得た学びを共有し、その内容をオンラインプラットフォームを通じて全体にも発信しました。その結果、以下のような気付きが挙げられました。

「価格に対してシビア」

「食事に困っているのは一人暮らしだけではないこと」

「アプリ無課金勢へのセールスが難しい」

「AIの限界」

「ターゲット層の絞り込みができていなかった」

「質問されて一緒に迷ってしまった」

「ターゲットを間違えたときにしんどい」

「自分の中ですら、あまり上手にまとめられていなかったこと」

「ターゲットを変えたほうがいいかもしれないと気づけた」

「ChatGPTがすごすぎて敵わない」

など

(2)ピッチの準備

プログラム2日目の中心となるピッチの準備が進められました。最初に、跡部先生による講義が行われ、あるスタートアップの採用ピッチ動画などが紹介されました。短時間でアイデアやビジョンを効果的に伝える手法が示され、参加者たちはピッチの重要性や実践的なアプローチについて理解を深めました。講義の後、各チームはピッチ作成に取り組みました。プレゼンテーションツールを活用しながら、それぞれのチームが工夫を凝らし、アイデアの魅力を最大限に引き出すプレゼン資料を仕上げていきました。

<講義内容抜粋>

狙った相手に興味を持ってもらう

ピッチとは、短時間で自分たちのアイデアをわかりやすく伝えるためのプレゼンテーションのことです。「売り込み文句」とも言われ、主にスライドを使って説明する形式と、短時間で口頭のみで伝える「エレベーターピッチ」の2種類があります。エレベーターピッチとは、例えばエレベーターの中で偶然、自分が話したい相手と乗り合わせたときに、目的地に着くまでのわずかな時間で自分のアイデアを端的に伝え、興味を持ってもらうためのものです。この場面では、すべてを説明するのではなく、相手の関心を引くことが最優先。「面白そうだね、もう少し詳しく聞かせて」と次のステップにつなげることが目的になります。スライドを活用するピッチも、短時間で行うエレベーターピッチも、どちらも重要なのは「狙った相手に興味を持ってもらうこと」です。相手が関心を示し、「もっと詳しく聞きたい」と思えるような伝え方を意識することがポイントになります。

アイデアを実現するためのスキル

ピッチは、新しいアイデアを実現するために不可欠なスキルです。例えば、資金調達をしたいとき、投資家に対して自分のアイデアの価値を伝えなければなりません。また、顧客に商品を購入してもらう場面、チームメンバーを増やしたいとき、パートナー企業を見つけたいときなど、あらゆる場面でピッチが求められます。起業家だけでなく、新しいプロジェクトを立ち上げる人、組織内でイノベーションを起こそうとする人も、常にピッチを活用して周囲を巻き込みます。今日学ぶピッチの手法は、ビジネスだけでなく、さまざまな場面で応用できるものです。ぜひ、このスキルを身につけていってください。

ピッチはつねに聞き手が主役

ピッチのポイントは、「話し手が主役」ではなく「聞き手が主役」だということです。ただ一方的にアイデアを伝えるだけではなく、相手が「それ、いいね」「ぜひ協力したい」と思い、行動を起こしたくなるような内容にすることが大切です。例えば、製品を売りたいなら「これを買いたい」と思わせることがゴールになります。聞き手の行動を引き出すためには、相手が理解しやすい形式で伝えることが重要です。あまりに独自の構成にしてしまうと、話の要点が伝わりづらくなってしまうので、聞き手が親しみやすいフォーマットを活用すると効果的です。今回の授業では、以下のようなピッチの基本構成を使います。

この流れを意識しながらピッチを作ると、相手に伝わりやすく、説得力のある内容になります。特に、顧客の声や市場のデータをしっかり盛り込むことで、より具体的で実現可能なアイデアとして評価されやすくなります。ピッチは「自分のアイデアを広め、相手を動かす」ためのツールです。ただ話すだけで終わるのではなく、聞き手が何かアクションを起こしたくなるような内容を目指してみてください。

(3)ピッチ実践(1回目)

昼休憩を挟んだ後、いよいよピッチの実践がスタートしました。これまでグループワークを通じて作り上げてきたチームは、発表用のグループへと再編され、それぞれのチームで全員が150秒間のピッチを行いました。説得力のある発表には拍手が起こる場面もあれば、時間内に収まりきらずに途中で終了し、説明がうまくまとまらずに苦戦する様子も見られました。慣れないピッチに戸惑う場面もありましたが、参加者たちはこれまでの準備の成果を活かし、2日間で学んだことを最大限に発揮しようと真剣に取り組んでいました。

ピッチ終了後には5分間のQ&Aセッションが設けられ、他の参加者からの質問に発表者が回答する形で議論が深まりました。その後、相互評価を行い、各自が元のチームに戻って振り返りを実施。ピッチの経験を共有しながら、次のステップに向けた改善点を探る貴重な時間となりました。

(4)代表ピッチ

1回目のピッチ実践で最も高い評価を受けたチーム(A-08)が選出され、メンバーによる発表が披露されました。

代表ピッチ

最高評価チーム A-08

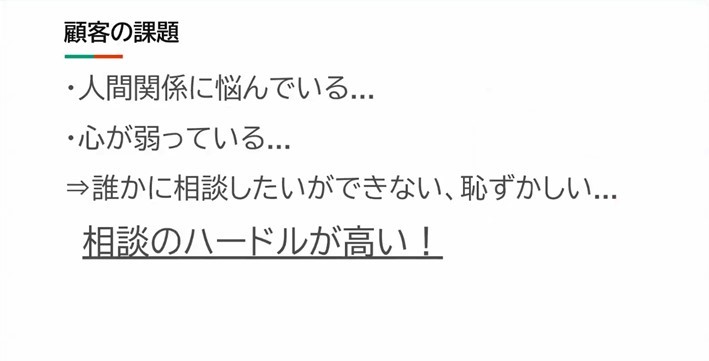

私たちのチームが考えたのは、「アニメキャラクターAIお悩み相談」というサービスです。このサービスのターゲットは、人間関係に悩んでいたり、心が弱っていたりする人たちです。でも、そういう人は、実は「誰かに相談したいけど恥ずかしい」「なかなか話せない」と感じていることが多いんですよね。つまり、相談のハードルが高い。これが今のメンタルケアコンテンツの課題です。

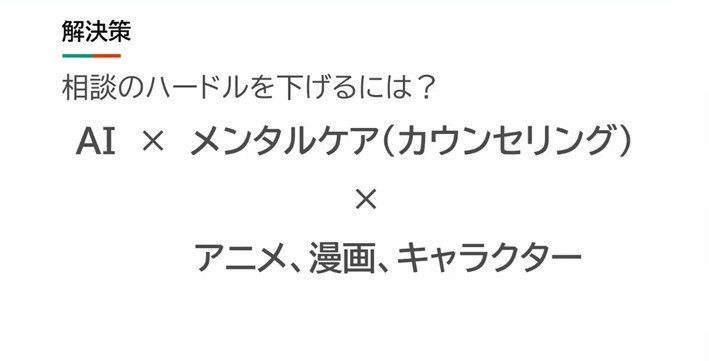

では、このハードルをどうやって下げるか? そこで、AI×メンタルケア(カウンセリング)という仕組みに、アニメ・漫画・キャラクターを組み合わせることで、より気軽に相談できるサービスを作ることにしました。

実際にプロトタイプも作ってみました。例えば、「上司のパワハラがひどいんです」と相談すると、キャラクターが「えぇ!? それはつらい…! 誰かに相談できそう? ひとりで抱えこまないで!」と寄り添ってくれます。他にも、「おすすめのバイトは?」と聞くと、「安全なのは草むしり! でも、お金をたくさんもらえるのは討伐! どうする!?」と、キャラクターの世界観でほっこりした返答をしてくれます。

ちょっとリアルな話も聞いてみました。「最近テレビで報道されてた〇〇社大丈夫そう?」と投げかけると、「えぇ!?〇〇社、なんかあったの!?」。ChatGPTとかに聞くとちゃんと答えちゃうじゃないですか。でもあえてそこでちょっとすっとぼけるところがかわいさだし、だからこそ気楽に相談できるんじゃないかなと。

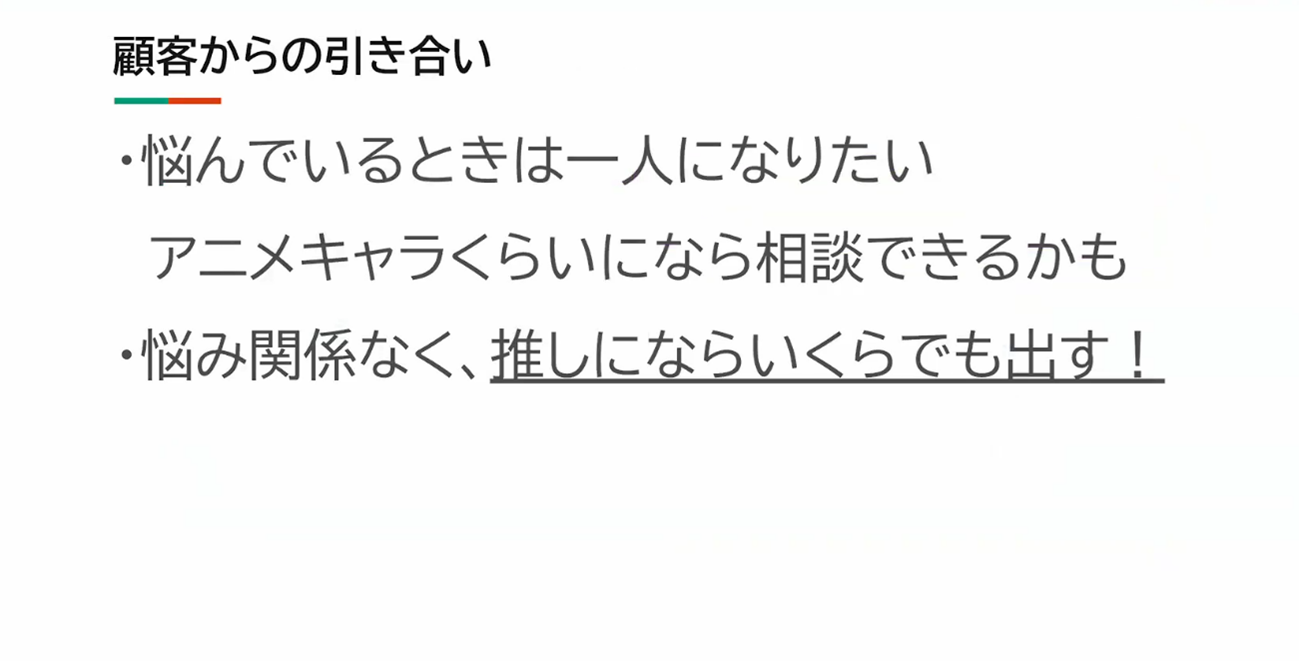

そして、顧客の声を集めてみると、「悩んでいるときは誰とも話したくないけど、アニメのキャラぐらいなら相談できるかも」とか、「推しに課金するならいくらでも出せる」って人が意外と多いことが分かりました。

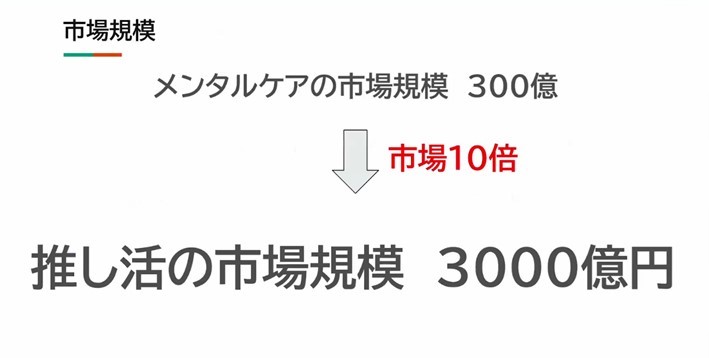

ここで注目してほしいのが市場規模です。メンタルケア市場は約300億円ですが、推し活市場はなんと3,000億円。つまり、市場価値を10倍に拡大できる可能性があるのです。

最後に、僕たちのチームメンバーを紹介します。僕たちのメンバーはそれぞれIT・心理学の専門家、法律・教育学に強い人、そして東大でICPをやっていてコーディングもできるメンバーが集まりました。このメンバーが揃ったおかげで、たった2日間でプロトタイプまで形にすることができました。以上、ありがとうございました。

(5)ピッチ振り返り(1回目)

代表ピッチのあとに、跡部先生による仮説検証について講義が行われました。その後、1回目のピッチについてチームで振り返りを行いました。

<講義内容抜粋>

仮説検証の失敗とは

先ほど皆さんはこれまで考えた仮説をもとにピッチをしました。では、もしその仮説が正しいと証明できなかった場合、それは「失敗」なんでしょうか? 実はそうとは限りません。仮説検証で本当に失敗といえるのは、「学びが少なかった」場合です。たとえば、ピッチをしても手応えがなかった、でも何がダメだったのかすら分からない。そうなると、検証の意味がなくなってしまいます。大事なのは、新しい情報を得ること。何が刺さったのか、何が響かなかったのかをしっかりと分析して、次に活かすことが重要です。

ふりかえり(内省)と言語化(概念化)の大切さ

ただ振り返るだけではなく、「どこがうまくいかなかったのか?」を抽象化して言語化し、それをもう一度ピッチに落とし込む。これがコルブの経験学習モデルといわれる手法です。仮説検証を繰り返し、実際に試して、そこから学ぶことで、より精度の高い提案にブラッシュアップしていく。このプロセスを回していくことが大切です。

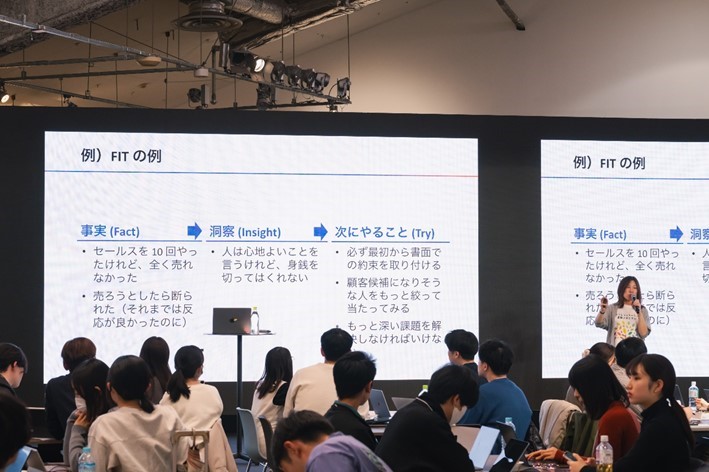

FITを意識した振り返り

さらに、振り返りには「FIT」というフレームワークを活用すると効果的です。

Fact(ファクト):実際に何が起こったのか? どんな反応があったのか?

Insight(インサイト):その事実からどんな気づきが得られるのか? どんな学びがあったのか?

Takeaway(テイクアウェイ):その気づきをもとに、次にどう活かすのか?

たとえば、ピッチをした結果、「説明の流れが分かりにくかった」というフィードバックをもらったとします。これはFact(事実)ですね。では、その事実からどんなInsight(洞察)が得られるのか? もしかすると、聞き手が途中で迷子になってしまったのかもしれない。そうすると、Takeaway(改善策)として、「ストーリーの流れを整理しよう」「重要なポイントを冒頭で伝えよう」などの具体的なアクションが見えてきます。

ファクトの重要性

ここで大事なのは、ファクト(事実)をしっかり捉えることです。顧客インタビューをしたときに、「こういう機能があったらいいですね」と言われたとしても、それだけを鵜呑みにするのは危険です。実際にその人がどういう行動をとっているのかを観察することが重要です。たとえば、「英会話アプリがあったら毎日やりたい」と言っている人が、実際には何度も三日坊主で終わっているとしたら、そこにギャップがありますよね。このように、顧客の発言と実際の行動の違いに気づくことが、真のInsight(洞察)につながります。

例えば、10回セールスを試みたのに、どれも売れなかったとします。話を聞いている間は「いいですね」と興味を持ってくれていたのに、いざ購入の話を持ち出すと急にトーンダウンした。このFact(事実)をもとに考えると、Insight(洞察)として、「人は心地よい会話をするけれど、いざお金を出すとなるとハードルが高くなる」という仮説が立てられます。そこからTakeaway(改善策)として、「最初から金銭的なコミットメントを求める」「ターゲットをより明確に絞る」「そもそも顧客が本当に困っている課題を深掘りする」など、次のアクションが見えてきます。

このように、単なる振り返りではなく、Fact→Insight→Takeawayの流れで分析することで、仮説検証の精度を高め、より良い提案へとつなげることができます。次のステップに進む前に、もう一度この視点で振り返りをしてみてください。

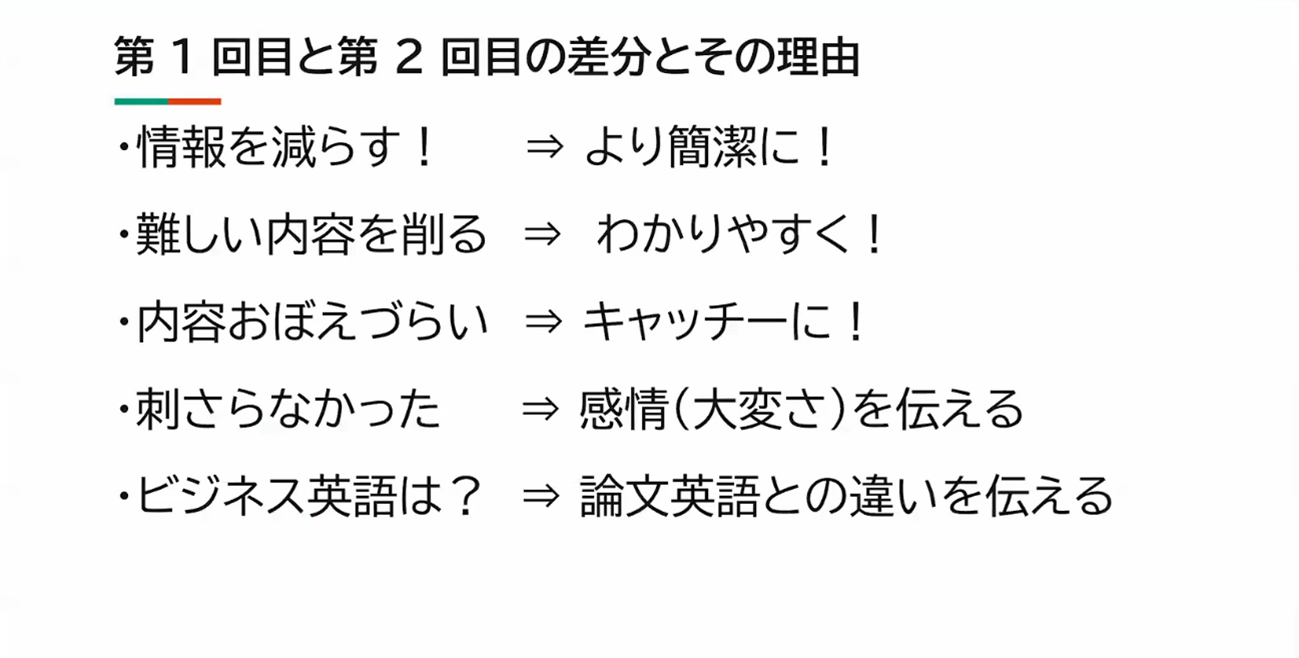

(6)ピッチ内容の改善

2回目のピッチに向け、60分間のブラッシュアップの時間が設けられました。今回は、1回目とは異なる評価基準が適用され、特に「学びの量」と「学びの質」に関する項目が新たに加えられました。この評価項目の配点は高く設定され、限られた時間の中でどれだけ多くの学びを得られるか、それをどのようにピッチへ反映できるかが重要なポイントとなっていました。これらを踏まえて、2回目のピッチ資料には次のページが加えられました。

・第1回と第2回の差分とその理由(特に変えた部分)

・学びを生かしてやった行動(改善時間で行ったこと)

各チームは、2回目のピッチに向けて最終調整を進めました。1回目の評価をどのように改善するか、どこを修正すればより良いピッチになるのかについて、活発な議論が交わされ、チームごとに試行錯誤を重ねていました。

(7)ピッチ実践(2回目)

2回目のピッチが実施されました。参加者たちは、先ほど議論した改善点を意識し、より洗練されたピッチを発表していました。

(8)代表ピッチ2回目

2回目のピッチ実践で最も高い評価を得たチームが発表され、1回目と同じA-08が選出されました。また、次点として、1回目からの学びが最も多かったチームA-05が選ばれ、メンバーがステージで代表ピッチを披露しました。

代表ピッチ

次点評価チーム A-05

私たちのサービスは「AI×アカデミック」をテーマにした「AIcademic」です。コンセプトは「AIで日本のアカデミアを変える論文執筆サポートサービス」となっております。1回目のピッチで、論文がテーマなので「分かりづらい」「感情に刺さらない」というフィードバックをたくさんいただきました。そこで感情に届けることを意識しました。

論文執筆は地獄です。英語論文は特に地獄です。僕たちは英語論文を書いてきた大学院生なのですが、地獄でした。そこで、「こんなサービスがあったらいいのに」と思ったことを詰め込みました。

(個人名・所属情報等マスキング)

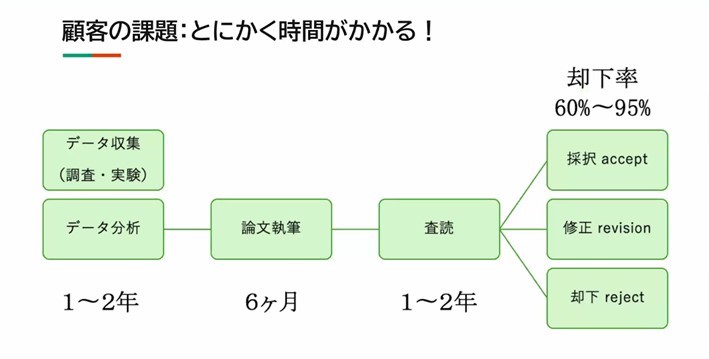

研究が世の中に出るまでのプロセスは長く、「データ収集・分析→論文執筆→査読」という流れを経て、やっと採択されます。査読とは、研究者同士が論文をチェックし合うこと。「ここを修正してください」とフィードバックをもらい、それを直して再提出する、というのを何度も繰り返します。

これがどれくらい時間かかるのかというと、

・データ収集・分析だけで 1~2年

・論文執筆に半年くらい

・査読にさらに 1~2年(修正と再提出を何度も繰り返す)

これを経て、ようやく海外のジャーナル(学術誌)に掲載されるのですが、Reject Lateというのが却下率で、トップのジャーナルだと95%もあるのです。

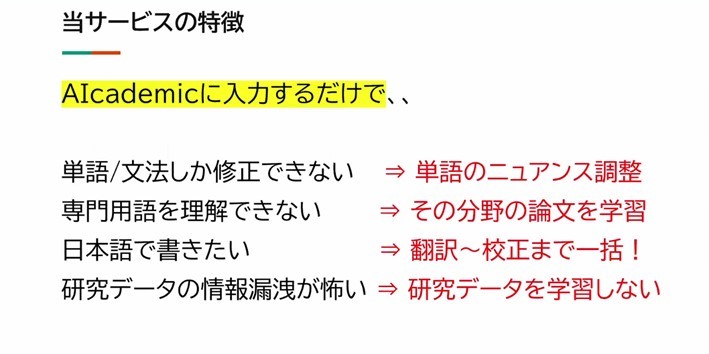

既存のAIツールでいいのでは?と思うかもしれません。しかし、単語と文法しか修正できなかったり、専門用語を理解できなくて単語がずれてしまったり、日本語で書きたいのに英語で書かないと精度が低かったり、研究データの情報漏洩が怖いという課題があります。

そこで、AIcademicという弊社のサービスを利用していただけると、単語のニュアンスを調整したり、AIがその分野の論文を学習しているサービスなので、研究用語をしっかりと把握していてズレが起こらない。また翻訳から校正まで一括でできて、かつ研究データを学習しないから、情報漏洩リスクもありません。

MVPは私たちが裏でがんばります。これが製品イメージです。例えば青にマーカーされた単語は、統計データに基づいて30%の確度と示し、80%の確度がある場合は、この単語ごとのニュアンスを解説付きで選択できる仕様にしています。

某大学教授からは、1回30万円で利用したいというお話をいただきました。30万円は高いのではないかと思うかもしれませんが、「研究費を回せば払えるし、論文執筆に追われて睡眠不足になるよりも、健康を守るための投資として十分価値がある」ということを言っていただきました。

市場規模についてですが、日本には論文を書いている人が約50万人います。このサービスを1回30万円で提供すると仮定すると、単純計算で最大1,500億円規模の市場になると考えています。現実的には1,000億円~1,100億円くらいの市場をターゲットにできると思っております。

チームのメンバーは全員が大学院生です。修士2年が2人、博士3年が1人となっております。以上です、ありがとうございました。

9)最終振り返り

プログラムの締めくくりとして、この2日間の体験をダイジェスト形式で振り返るセッションを行いました。参加者たちは、プログラム全体を通じて得た学びや気づきを整理し、自分の中で再確認しました。さらに、オンラインプラットフォームを活用し、2日間を通しての発見や感想をシェア。それぞれが考えたことや得た洞察を共有することで、他の参加者の視点からも学びを深める時間となりました。

「起業はすぐできる!」

「一度決めたことを変えるのは失敗ではないこと」

「チーム内でのフィードバックの重要性」

「チームプレーは大事」

「フィードバックをうまく生かせなかった」

「自分が面白い、欲しいと思わないと難しい」

「自分にない視点を人から聞き出す力」

「課題を見つけるのは難しいけれど楽しい」

「対面で聞くことの重要性」

「みんなそれぞれ強みがある」

など

振り返りセッションの後、プログラム終了後の具体的な行動計画を立てる時間が設けられました。まず、参加者は、授業後に参加できそうなアントレプレナーシップのプログラムを調査し、その情報をオンラインプラットフォームで情報共有を行い、今後の学びや挑戦の機会の知見を広げました。続いて、各自が1ヶ月以内に実行するアントレプレナーシップに関する行動計画を考え、オンラインプラットフォームに投稿しました。この公開された決意表明を通じて、参加者それぞれが次の一歩を明確にしました。

(10)懇親会

プログラム終了後、参加者同士の懇親会が開催されました。この場では、「30秒ピッチ」の形式で、それぞれが自身の思いやアイデアを共有し合いました。2日間のプログラムを終えた参加者からは、「次は実際に行動を起こしてみる」、「今日出会った仲間と一緒に新しい挑戦を始めたい」といった前向きな声が次々と上がり、活気に満ちた交流が繰り広げられました。

はじめは緊張していた参加者たちも、プログラムを通じてアントレプレナーシップへの理解を深め、新たな仲間とのつながりや多くの刺激を得ることができた様子でした。こうして、全国アントレプレナーシッププログラムは、単なる学びの場を超え、未来の挑戦へとつながる貴重な出発点として、熱気あふれる雰囲気の中で幕を閉じました。

(12)参加者の声

「これまでインターンに参加するなど、行動を起こすことはしてきたのですが、その後の振り返りをしっかり行い、次の行動につなげるという部分が自分には足りていなかったと感じました。これからは、このサイクルを意識的に取り入れていきたいと思います」

「今回のプログラムで初めてMVPという概念を知りました。実は、起業ってもっとハードルが高いものだと思っていたのですが、身近なところから始められるのだと気づいて、考え方が変わりました。まずは、小さな試みから挑戦してみたいと思います」

「相手に伝わるように端的に話すことが、限られた時間の中では特に難しいと実感しました。また、相手のニーズをしっかり聞き出すASKの重要性も改めて学ぶことができました」

「これまで自分は学校の先生になろうと考えていたので、起業とは無縁だと思っていました。でも、教育の分野で何か新しいことに挑戦したいという気持ちがあったことに気づいて、『教育×起業』の可能性をもっと探ってみたいと思うようになりました。今回のプログラムは、それに気づくきっかけになりました」

「新しいアイデアを人に話すのは勇気がいるし、正直恥ずかしいと感じていたのですが、実際に対面でインタビューをしてみると、アンケートでは得られないような生の声を聞くことができ、どんどん深掘りしていくことの大切さを実感しました。これは、今自分が取り組んでいる活動にも活かせると感じています」

「ピッチをしてみて、人の興味を引きつけながら話すことの難しさを改めて感じました。最近読んだ文献に『人は実は話のほとんどを聞いていない』とあったのですが、まさにそれを実感しました。どうすれば聞いてもらえるのか、惹きつけられるのかを意識することで、自分の発表の仕方を工夫するきっかけになりました」

「インタビューをすると、ある程度こういう答えが返ってくるかなと予想していたのですが、実際には全然違う視点からの反応があって、『そういう考え方もあるのか』と驚くことが何度もありました。自分では気づけなかった視点を得られるインタビューの価値を実感しました」

「こういうプログラムの存在を知らない人も多いと思うので、ぜひもっと広めていきたいです。特に普段関わることのない分野の人たちと交流できたのが良かったですね。アントレプレナーシップに関心のある、自主性の高い人たちが集まっていたので、刺激を受けました」

「チャレンジして、振り返って、また挑戦する。このサイクルを何度も回せたのがすごく良かったです。個人的には、もう1回くらい試行錯誤する機会があれば、さらに良いものが生まれたんじゃないかとも思いました」

「就活を考える上で、『何をやりたいかわからない』と感じている人にこそ、このプログラムをおすすめしたいです。学生だけでなく、大学院生や高校生まで幅広い人たちと関わりながら、アイデアを出し合う機会はなかなかないので、貴重な経験になりました」

「これまで市場分析やインターネット上のデータを使って仮説検証をしていましたが、実際にインタビューをしたことで、ネットでは得られなかった新しい視点を得ることができました。異なる価値観や考え方に触れることで、自分の視野が広がったと感じています」

「起業というとすごくハードルが高いものに感じていたのですが、実際には行動して、人の話を聞くことが何よりも大事なのだと学びました。思っていたよりも身近なもので、自分にもできそうだなという感覚を持てるようになりました」

「インタビューやセールスを通じて、自分の行動に対してすぐにフィードバックが返ってくることを実感しました。今までは『こういうことをやってみたいな』と思っても、考えて終わることが多かったのですが、実際にやってみると、ピッチをした瞬間に相手の反応が返ってくる。このスピード感がすごく刺激的でした。今後は、やりたいと思ったらすぐに行動に移せるようになりそうです」

「大学の授業でアントレプレナーシップについて学んだことはありましたが、実際にどう行動すればいいのかはよく分かっていませんでした。今回、自分で実践することで、ただの知識ではなく、具体的なイメージを持てるようになったのが大きな収穫です」

以上。