3/26(水)、文部科学省が推進する施策等をより多くのステークホルダーに発信し、日本全体のアントレ教育の普及・充実に向け、関係者の参画と連携を促進することを目指し、イベントを開催しました。本レポートでは、当日のディスカッションや交流の様子について、講義内容の一部を抜粋してお届けします。

前半のレポートはこちらからご覧ください。

登壇者:迫田健吉氏(文部科学登壇者:辻本将晴氏(東京科学大学)、萩原丈博氏(ソニーマーケティング株式会社/一般社団法人 Arc & Beyond)、赤土豪一氏(株式会社リクルート)、北野唯我氏(株式会社ワンキャリア)

プラットフォームワーキングでは、アントレプレナーシップ教育の受講を希望するすべての学生が、いつでも学ぶ機会を得られる環境をめざし、アントレ教育の認知度や関心を高めるための情報収集・発信、および自律的かつ継続的に受講機会を提供できるプラットフォームの運営方策を検討してきました。

全国プログラムや教育効果ワーキングなどを通じてアントレ教育の裾野は広がりつつあるものの、社会全体でさらに普及を進めるには、より多様な学び場を整えるうえで民間企業との連携が不可欠です。

前年度は、プラットフォーム構築の重要な要素として「学生コミュニティの自立化」に注目し、有識者へのヒアリングを行いながら、民間企業が主導する9つのモデルを整理、併せてそれぞれのモデルを実証可能な民間事業者にもヒアリングを重ね、大企業からスタートアップ企業まで幅広い事業者の皆様から具体的なモデル構築案をご提案いただきました。

そのうえで、令和7年2月には、事業者の皆様からお寄せいただいた実証計画をプラットフォームワーキング内で審査し、その結果を踏まえ、文部科学省において、株式会社リクルート様・株式会社ワンキャリア様の二社を実証パートナーに決定しました。

本パートでは、プラットフォームワーキングの議長である辻本氏に進行をお願いし、リクルートの赤土氏、ワンキャリアの北野氏をお招きして、来年度実証予定のプラン構想と今後の展開をご発表いただきました。

多様な企業や組織と連携しながら進める必要性

辻本氏:本ワーキングでは、アントレプレナーシップ教育をいかに幅広い学生に届け、持続的に展開できるかというテーマで議論を進めてきました。研究室の卒業生たちの姿を見ながら、大学全体でアントレプレナーシップ教育を推進し始めているものの、まだまだ取り組むべき課題が多いと実感しています。

興味を持つ学生は自主的に授業を受けたり活動を行ったりしますが、関心の薄い層にどのように価値を伝え、プログラムに参加してもらうかが難しいですね。そこで、幅広い学生を引き込む”場”として、プラットフォームを構築し、それを継続運営していく方策を模索しているところです。

しかし、プラットフォームを維持するためには、さまざまなモデルを検討する必要があります。社会的にアントレプレナーシップ教育を普及させるには、株式会社リクルートや株式会社ワンキャリアのような民間企業の”プロ”の力を借り、多様な企業や組織と連携しながら継続的な場を提供していくことが不可欠だと考えています。

「半径5メートルの気付き」を大切にすること

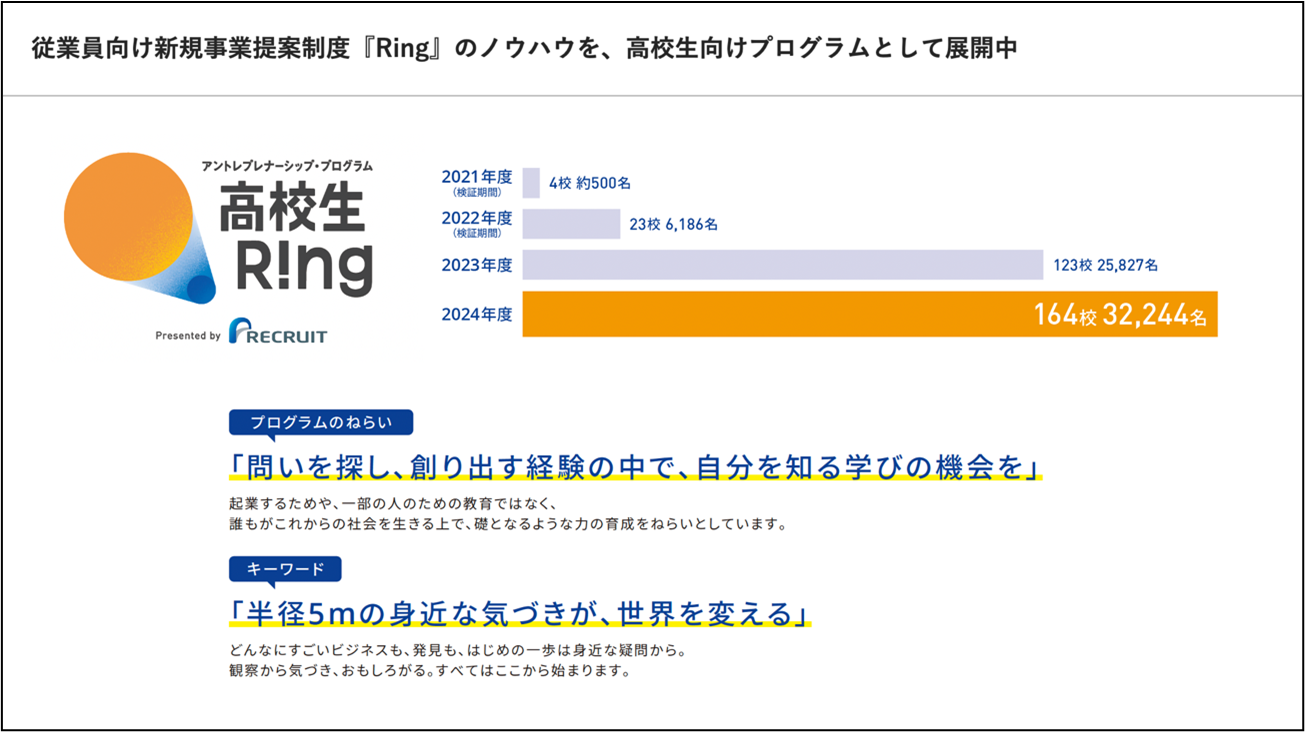

赤土氏:リクルートは「Follow Your Heart」というビジョンを大切にし、社内においてもボトムアップのカルチャーが浸透しています。 その最たる例として、従業員であれば誰でも新規事業を提案できる「Ring」という制度があり、スタディサプリやゼクシィ等数々のサービスが当制度から誕生してきました。 そして、この40年以上続く「Ring」という制度で培われてきたノウハウを、高校生向けにアレンジしたプログラムを、アントレプレナーシップ・プログラム「高校生Ring」として、数年前より展開しています。

2024年度は164校・約3.2万人の高校生が総合的な探究の時間等を通して、「半径5メートルの身近な気付きが、世界を変える」というコンセプトのもと、独自のビジネスプラン検討に挑戦してくれました。

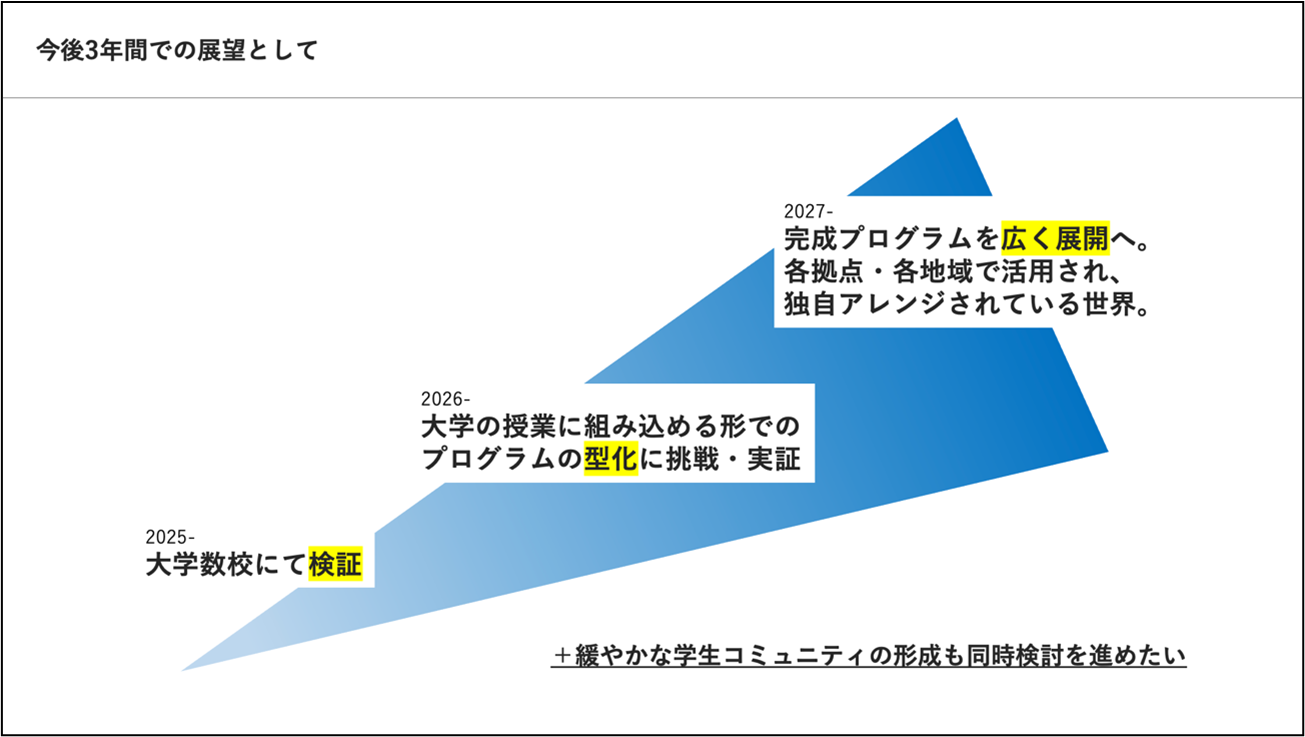

また、今後はこの「高校生Ring」の応用編として、大学生向けの取り組みにも力を入れていきたいと考えています。特に対象としたいのが、「アントレプレナーシップ発揮の潜在層」の方々です。多くのポテンシャルを秘めている学生さんに対して、「いつの間にかアントレプレナーシップを意識するようになっていた」という状態を育んでいけるよう、授業や教材の骨子を深く検討していきます。

初年度となる令和7年度は、まずはいくつかの大学で検証授業を行い、ナレッジを蓄積していきます。2年目以降は、通常の授業コマでも活用できるプログラムとしての型化、およびゆるやかな学生コミュニティの形成を目指して、一歩ずつ前へと進めていく予定です。

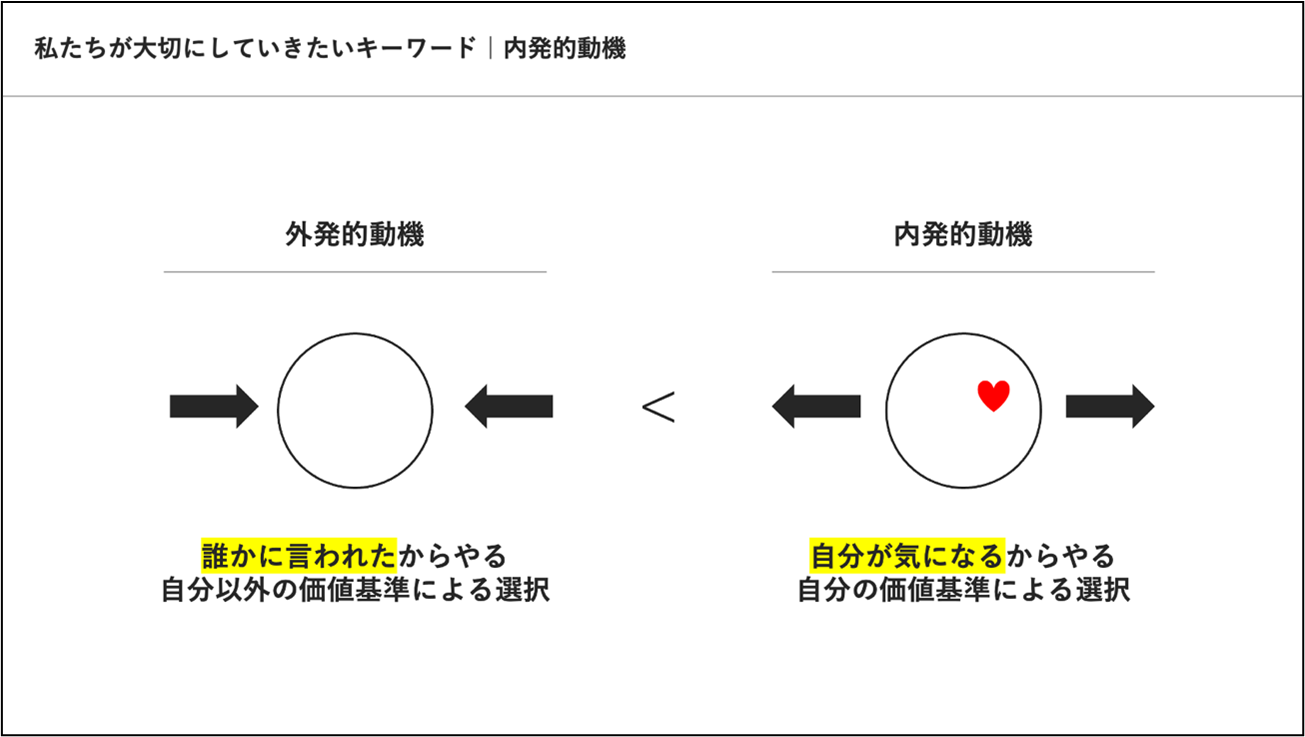

重要視しているキーワードは、大学生一人ひとりの「内発的動機」、「誰かに言われたから、誰からに評価されたか」ではなく、「自分がワクワクドキドキするから」。

まさに「Follow Your Heart」のマインドで、「半径5メートルの発見から一歩踏み出していく」大学生を、各地域でお一人でも多く育んでいけるきっかけになれたらいいなと考えています。

新しい価値を生み出す行動こそがアントレプレナーシップの本質

北野氏:弊社では「人の数だけ、キャリアをつくる。」というミッションを掲げており、新卒採用サービスを中核とする事業を展開しています。私自身はスタートアップの創業期から参画し、上場も経験してきました。自分自身の体験からもアントレプレナーシップの重要性を強く感じていますね。

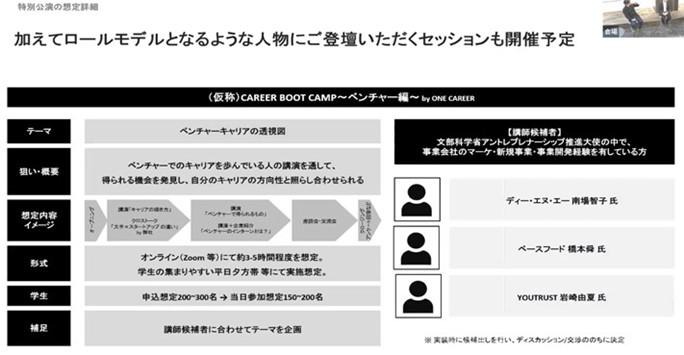

今回のプログラムについては、単に企業や選考対策の情報を提供する就活イベントではなく、“キャリアを考える”ためのイベントとして位置づけることを最大の特徴としています。

具体的には、EU版コンピテンシーから学生に響きそうな5つの要素を選び出し、それを軸にコンテンツを設計していく予定です。アントレプレナーシップは何も起業やベンチャー就職だけを指すわけではなく、技術やマーケティングなどを活用して新しい価値を生み出す行動こそが本質だと考えています。

大上段に”アントレプレナーシップ”を掲げるのではなく、多様な職種やベンチャー要素を掛け合わせることで、関心の薄い第三層の学生にもアプローチできるのではないかと思います。

また、ロールモデルとの出会いが学生の動機づけには有効と考え、文部科学大臣が任命するアントレプレナーシップ推進大使を招いた特別イベントを企画するなど、熱量を直接感じられる場を設けたいですね。

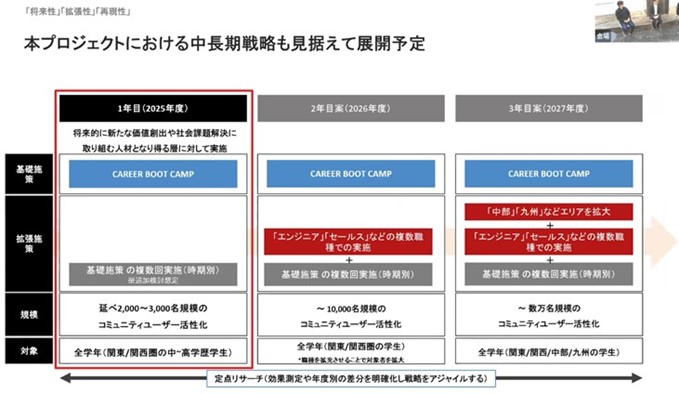

初年度は首都圏を中心とし、2,000~3,000名程度の学生の参加を目標にしています。今後は全国展開を見据えて、オンライン等で誰でも気軽に参加できるプログラムへ拡張する方針です。

事業会社である以上、最終的には収益化しサステナブルに運営することが必要ですが、公共性を考えると大学や行政などとの連携が不可欠だと考えています。

大学関係者や自治体関係者の皆様にも協働を呼びかけさせていただき、多くの学生に価値ある学びを届けるために、一緒に取り組んでいきたいですね。

民間企業によるアントレプレナーシップ教育プログラムの意義や、学生コミュニティ形成の重要性

萩原氏:民間企業が、大学や学校とは異なる形で教育プログラムを提供できる点に大きな意義があると考えています。

特に地域課題の解決に向けて、民間企業同士が連携して実践の場を提供できることが強みであり、大学との連携も含めた可能性に期待しています。実践の機会を提供しやすい環境づくりが、民間企業によるアントレプレナーシップ教育の重要な役割だと思います。

赤土氏:「火を絶やさないため」かなと思います。内発的動機からのワクワクする気持ちを大切にし、コミュニティの形成を通じてメンバー同士が刺激し合うことで、新たな挑戦や「コンフォートゾーン」を抜け出すという行動につながるのではないでしょうか。参加者による相乗効果で次の一歩を促す仕掛けを自然と創り出せることが、コミュニティの素晴らしさだと考えます

北野氏:二つあると思っていまして、まず企業の視点を提供することの重要性です。アントレプレナーシップ教育を受けても最終的に仕事に活かせなければ意味がないと思っているからです。

二つ目に、教育を受けて終わりではなく、継続的に切磋琢磨していく場としてのコミュニティが本質的に重要だと思います。「自分は周りにいる5人の平均値」という言葉もありますが、コミュニティ環境のそのものの重要性を強調したいですね。

実証を成功させるために何を考えるべきか

萩原氏:アントレプレナーシップ教育の実装について、秋田と気仙沼での地域実装の経験から貴重な気づきがありました。デジタルテクノロジーを活用した課題解決教育を進め、問いの立て方や活用可能な資源の検討などアントレプレナーシップ要素を含む取り組みを行っていたのですが、「アントレプレナーシップ教育」という言葉で説明すると「起業の話ですか?」と誤解されるケースが多かったんです。

そこで「アントレプレナーシップ」という用語自体の使用をやめ、「問いを立てる」「課題を解決する」「先が見えないところでの対処法」など、より直感的に理解できる言葉に置き換えたところ、地域の方々の理解が進んだという経験があります。

赤土氏:萩原さんの話にも似ていますが、学生に近い言葉で語ることは重要かなと思っています。高校生向けプログラムでは、当初「百億のビジネスを生み出そう」というコンセプトで始めたところ大失敗し、学生も教師も「引いてしまう」結果となったんですよ。

そこで、2年間の試行錯誤を経て生まれたのが「半径五メートル」というキーワードでした。

家庭や通学路、教室内など身近な環境での小さな気づきが誰かを変える可能性があるという入り口にすることで、高校生の心に響くプログラムになりました。大学生向けにも同様のアプローチで適切なコンセプトを見つけていきたいと思います。

北野氏:「企業側・採用側への質の担保」が最大の壁になると考えています。

今の学生は非常に合理的で、参加することの意味を厳しく問うため、能力とその質を担保する資格がセットで必要だと思います。例えば英語力ならTOEICや英検、会計ならば簿記や会計士資格といった例がありますが、アントレプレナーシップについても質を担保する仕組みの設計が不可欠だと思います。

企業側が「この授業を受けた人は優秀で活躍の可能性が高い」と認識できる質の担保ができれば、学生も価値を実感し、全国展開も加速すると考えています。内発的動機づけは非常に重要ですが、採用側に対する質の担保が今後2〜3年で実現できるかが普及の鍵になるのではないかと。

実証を推進する協力者をいかにして集めるか

そのため、協力者の獲得方法についても、最初から「アントレプレナーシップ」という言葉を前面に出すと、起業家育成に関心がある人ばかりが集まり、本来目指す多様な参加者の確保が難しくなる可能性があると思います。

加えて、質の担保については、スコアなど測定可能な指標を設けることの是非にも触れたいです。

例えば「アントレプレナーシップ検定」のようなものが生まれた場合、それが本来の精神に合致するのかという議論も想定されます。これらの課題に対して様々な議論を重ねながら進化させていくことが重要であり、多様な協力者を巻き込んでいく必要があると考えています。

全体統括 – 最新技術を取り入れながら、地域社会全体への貢献を視野に入れた活動を

登壇者:坂田一郎氏(東京大学)

アントレプレナーシップ教育について、各ワーキンググループ間の情報共有と目標設定を支援する役割を担っている全体統括委員会議長として、いくつかのポイントをお話ししたいと思います。

3年目を迎えたプロジェクトは、当初は困難に思われた課題も次第に形が見えてきた段階にあります。特にプラットフォームワーキングについては必要に応じて方向転換も行いながらも挑戦の姿勢で進めていく方針です。

アントレプレナーシップはキャリア全体を通じて身につくものであり、決して大学教育だけに限らないことを強調したいですね。馬田さんが発表したコンピテンシーは、卒業論文や研究活動にも関連する要素が多く含まれており、現在の厳しい国際研究競争においても重要なスキルだと考えています。そのため、大学内の教育に組み込みつつ、他の講義やプログラムと連携して広げていくこと、さらに小中学校や社会人教育とつながることが重要だと思います。

プラットフォームワーキングに民間企業2社が参加したことは、大学の外側との連携において大きな進展だと評価しています。

プロジェクトの今後2年間での基盤確立を考えると、「コンテンツの共有推進」が必要だと考えます。

現在ホームページ上で40〜50のコンテンツが公開されておりますが、各大学がこれらを活用しやすい環境づくりが大切です。すでに社会人向け動画プログラムをリクルートやソニーなどと試験的に実施していて、一定の評価が得られているという事実もあります。

コミュニティ形成については、短期の授業だけではアントレプレナーシップを十分に養うことは難しいという認識から、私の研究室ではコミュニティ参加・支援プログラムを実施しています。特に学生主導のコミュニティ運営が効果的であり、学生自身がリーダーシップを発揮することで参加者のニーズを理解した運営ができると感じています。

また、専門家のサポートについては、大都市と地方の格差が課題ですね。

大都市に集中する専門家が地方でも貢献できる仕組みが必要です。実践的なフィールド活動が人材を大きく成長させると考えており、体験の場を全国で協力して作ることが重要だと思います。郷土愛や母校愛を活かし、専門家が地元や思い入れのある地域で活動できる環境づくりを提案したいですね。

最後に、アントレプレナーシップにはIT系ソリューション、ディープテック系、社会的企業など異なる形があり、それぞれに合った支援方法や時間軸に違いがあります。アントレプレナーシップ教育とAI・デジタル学習を組み合わせながら、地域社会全体への貢献を視野に入れた活動展開を目指していきたいと思っています。

閉会挨拶 – アントレプレナーシップ教育の「高度化」「スケール拡大」に向けて

登壇者:有賀理氏(内閣府)

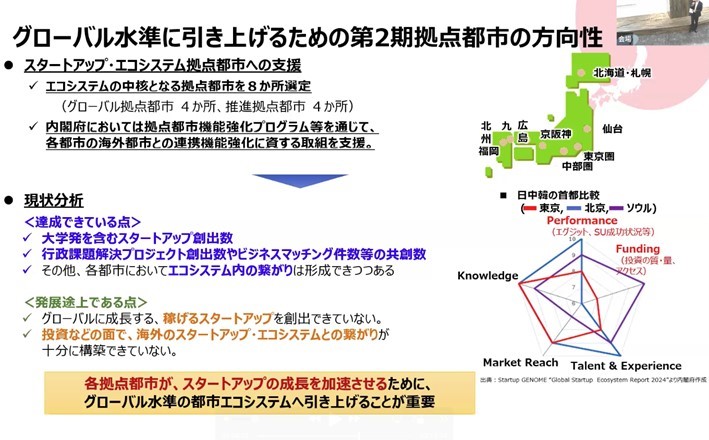

本会議はアントレプレナーシップ教育ワーキング・グループという内閣府が推進する「スタートアップ・エコシステム拠点都市推進協議会」の一環として文部科学省と連携しながら活動しており、文部科学省の事業との合同開催となっています。

5年前に開始した当該事業においては、当初大学生・大学院生中心であったアントレプレナーシップ教育が、現在は中高生層にまで拡大し、その手法も高度化してきました。

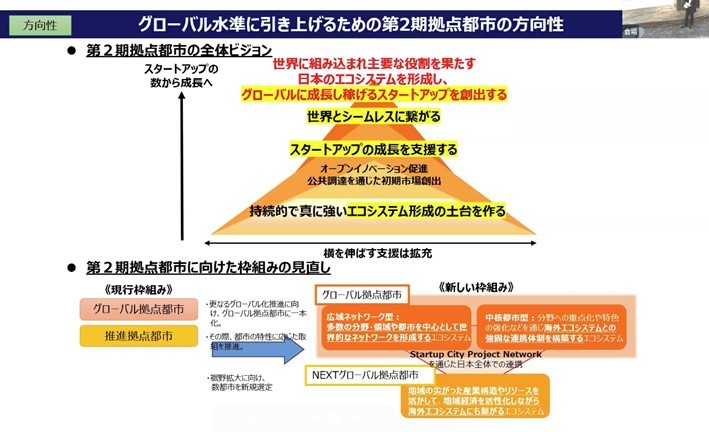

事業の枠組みとしては、スタートアップ・エコシステムを形成するため、グローバル拠点都市と推進拠点都市として計8つ選定し、各都市ではKPIを設定してスタートアップ数の増加とアントレプレナーシップの定着を図っています。

具体的事例として、つくばや仙台ではビジネスプラン構築プログラムの提供により実際にスタートアップが創出され、またセントラルジャパンにおいては小中学生向け起業家教育の実施により、90%以上の児童生徒が「積極的に取り組みたい」との意欲を示すという成果が得られました。

これまでの施策によりスタートアップの数やビジネスマッチングの件数など「横の広がり」は実現したものの、今後の課題として「高度化」「スケール拡大」の必要性があると考えています。ユニコーン企業数や資金調達額において、中国や韓国と比較しても日本は後塞の状況にあることから、スタートアップの成長を促進する都市形成のためには、アントレプレナーシップ教育が重要な基盤となると考えています。

今後の施策としては、自治体を中心としたコミュニティ形成を推進しており「Startup City Project Network」を既に6回開催しました。以降はより規模の大きいスタートアップ創出を目指し、拠点都市の拡充が検討されています。起業家のみならず社会の様々な領域においてアントレプレナーシップの重要性は高まっていますので、引き続き皆様のご協力をお願いいたします。本日はありがとうございました。

アントレプレナーシップの輪が広がる、閉会後のネットワーキング

閉会後も、アントレプレナーシップ教育に関心を持つ多種多様な参加者によるネットワーキングが盛んに行われました。文部科学省の迫田健吉氏が講演で強調した「多様性と融合」の理念を体現するかのように、教育機関関係者、民間企業、起業家、学生など様々な立場の参加者が集い、自身の取り組みや課題意識を共有しながら活発に意見を交換しました。

会の中で議論された様々なテーマについて、より具体的な実践方法や連携の可能性が語られました。

「アントレプレナーシップ」という言葉自体にとらわれず、文部科学省が定義する「様々な困難や変化に対して、与えられた環境にとどまらず自ら枠を超えて行動し、新たな価値を生み出す精神」をどのように多様な場面で育んでいくか、そして日本版アントレコンプをどのように活用していくかという議論も深まりました。

この日の会合は単なる情報共有の場を超え、参加者それぞれが新たな気づきや連携のヒントを得る機会となりました。「産学官民の連携」と「多様性の重要性」という呼びかけに応えるように、日本全体のアントレプレナーシップ教育エコシステム形成に向けた重要な一歩となったことを実感させる、非常に意義深い会となりました。