登壇者:迫田健吉氏(文部科学省)

文部科学省産業連携推進室長の迫田健吉氏は、文部科学省では、アントレプレナーシップ教育を重要課題と位置づけており、現状の課題や取組の説明に加えて、今後目指すべき方向性を強調しました。

文部科学省が定義するアントレプレナーシップ

文部科学省では、アントレプレナーシップを「様々な困難や変化に対して、与えられた環境のみならず自ら枠を超えて行動を起こし、新たな価値を生み出す精神」と定義しています。これは起業家に限らず全ての人々に求められる資質です。

例えば海外ではスタートアップが経済成長と雇用創出を牽引しており、特に米国ではGAFAMなどのテックジャイアントが時価総額の約25%を占め、雇用の約半数が新興企業によって生み出されています。一方、日本においては東京都でスタートアップが約10%の雇用を創出しているものの、東京都以外の地域では1%未満にとどまり、地域間格差という課題が顕在化しているという現状です。

AIスタートアップのように少人数でも高いレバレッジを効かせる企業が増加している現状を考えると、単純な雇用創出数のみを重視するのではなく、スタートアップと大企業の双方においてイノベーションを促進する環境整備が不可欠だと考えています。

また、日本の高校生以下を対象としたアントレプレナーシップ教育には大きな改善余地があります。これまで大学主体のプログラムを小中高に展開してきましたが、特に公立校への浸透が不十分であり、小中高への普及と地域間格差の解消が喫緊の課題となっています。

この状況を打開するため、「アントレプレナーシップ推進大使派遣事業」を立ち上げ、起業家やアントレプレナーシップ教育の有識者をアントレプレナーシップ推進大使として任命し、全国の小・中学校、高等学校等に派遣して授業等を実施する取り組みを強化しています。

令和7年度には、推進大使を現在の79名から200名程度へと大幅増員し、全国1000か所以上の教育機会の創出を目指しています。

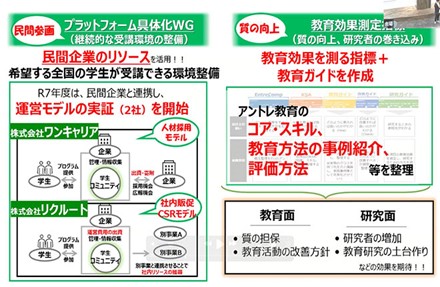

また、全国の大学等におけるアントレプレナーシップ教育の実施状況に関する調査の実施や民間企業による学生コミュニティの実証を進行しています。今後は「民業として自立可能な教育モデル」を模索することも重要視しており、アントレプレナーシップ教育を企業の本業やCSV(共有価値の創造)と結びつける取組にもスポットを当てていきます。

しかし、アントレプレナーシップ教育を実施するにあたり、学校現場からは「具体的に何を教え、どう評価すればよいのか分からない」という声も多く寄せられていました。このニーズに応えるため、国が体系的な指標やプログラム例を提供する意義は非常に大きいと言えるでしょう。

現在、学生及び教職員向けのプログラム展開や、Slackコミュニティの開設など、教員が孤立せずに情報交換できる環境づくりも進めています。

さらには、令和7年3月には経済産業省とともに「Japan Entrepreneurship Alliance」(ジャパン・アントレプレナーシップ・アライアンス)を立ち上げ、地方公共団体、経済団体、財団法人などのボトムアップの取り組みを一元化する枠組みを構築しました。これにより、情報共有、チーム形成、効果的なPR活動を社会全体で推進する体制が整いつつあります。

イノベーション欠かせないのは「融合」だと思っています。

様々な観点、アイデアを取り入れることが重要で、逆に多様性を取り入れないと偏見や”エコーチェンバー現象”に陥りやすいのです。だからこそ産学官民が連携して互いに視点を広げていただきたい。

実際のプログラム設計では生徒の地域性や興味に合わせて自由にアレンジしていただいて構いません。国の示す指標や事例はあくまで一例にすぎないからです。

多様な考えや価値観を取り入れることでイノベーションの芽が生まれるはずなので、ぜひ皆様の現場で試していただければと思います。

事務局挨拶 – プラットフォーム全体の成長に向けて

登壇者:後藤燿氏(デロイトトーマツ)

文部科学省は五カ年事業の中で「アントレプレナーシップを全国に広げたい」という目標を掲げておりまして、当アントレプレナーシップ教育では起業だけを目的とした人材ではなく、急激な社会変化に対応して新しい価値を生み出せる精神を身につけた人材の育成を重要視しています。

この五年間で行う主な取り組みとしては、受講機会を増やすこと、アントレプログラムの教育的価値を高めること、民間企業や大学などステークホルダーの参加を促すことの三つがあります。これから四年目に入るタイミングで、これらを一層加速させたいと考えております。

本日は全国から80名ほどの参加者が会場に集まり、オンラインでも200名ほど視聴してくださっていまして、こうした方々と共にアントレプレナーシップ教育をさらに盛り上げていきたいですね。

今後のプログラム進め方については「プラットフォームワーキング」や「教育効果ワーキング」などの活動を通じて議論しながら、アントレ教育プログラムを提供する機会を広げていく予定です。大学教員のコミュニティ形成や、学んだ学生たちがOB・OGとなって組織づくりを進めるなど、プラットフォーム全体を大きく育てていきたいと考えています。

このような取り組みをより良いものにするためには、文部科学省やデロイト トーマツだけではどうしても限界があるため、大学や民間企業の方々の知恵をお借りしたいと思っています。

全国プログラム/FDプログラムの紹介(学生向け/教職員向け)

登壇者:馬田隆明(東京大学)、跡部悠未(東京農工大学)、小林美和(桜美林大学)

全国アントレプレナーシップ人材育成プログラムは、アントレプレナーシップ教育の受講機会をこれまで得られなかった学生にも届けることを目的に、アイデア創出や問いを立てる力、人に伝える力などをグループワークを通じて身につけられるよう全国規模で実施されました。令和6年度は約190名の学生が参加し、大きな盛り上がりを見せました。

また、同時期に開催されたFDプログラムでは、教員がアントレプレナーシップ教育の手法を学び合い、各大学の取り組みを共有する場が設けられ、全国から抽選で選ばれた30名に参加いただきました。

2022年にスタートした本事業は一・二年目に馬田氏が全体講師を務め、三年目となる令和6年度は前年にFDプログラムを受講した跡部氏と小林氏が全体講師として加わり、より多面的な運営が行われています。

本パートでは馬田氏が進行を担当し、プログラムの設計や令和6年度の振り返りなどを行いました。

どのようにプログラムを設計したのか

馬田氏:当プログラムの設計理念として、起業家の育成のみならず、新しい挑戦に取り組む人材の増加を主目的としています。特にアントレプレナーシップは起業家”精神”という捉え方ではなく、経験を通して学習・修得が可能な”性質”であると考えています。

これらの理念に基づいて二日間のプログラムを構成しています。行動を促して経験を得てもらい、その経験に対して教師が問いかけをすることで、学生の内省を促して学びを得てもらう、ということを考えながら、このプログラムの内容を組み立てていきました。

具体的には、チームを作り、あらかじめ用意されたアイデアのベースを少し編集・工夫したうえでインタビューなどを通じて仮説検証を実行します。そしてチームでの議論と意思決定を重ねながらMVP(Minimum Viable Product)を開発し、最後はピッチまで仕上げるという流れを採用しています。

知識を単に教えるのではなく、知識を得たら実際に行動して経験を得て、経験を省みることを繰り返すことで、アントレプレナーシップをスキルとして習得していただきたいと思っています。そこで大切なのが「意味のある経験を得られるような行動と環境をどうデザインするか」、そして「その経験から学んでもらうための振り返りをどう促すか」という点です。

完全に自由なアイデアではなく、ある程度ベースとなるアイデアを用意しています。『顧客とのやりとりを通した仮説検証』という経験をしやすくする、設計上の工夫の一つでした。完全に自由なアイデアだと、宇宙開発など、インタビューができないアイデアになる場合もあります。そうすると仮説検証の経験もできませんし、振り返りもできないため、良い学びが生まれません。

「教授パラダイム」ではなく「学習パラダイム」に立脚した設計を目指しているということもあり、教師は学び手に知識を伝えるのではなく、学び手が良い経験と内省を重ねられるようなファシリテートをする役割に徹し、受講者が行動しやすい仕組みづくりを意識しましたね。

当プログラムの大枠は、私が東京大学で実施している「アントレプレナーシップ道場」の授業をもとにパッケージ化したもので、令和6年度は跡部氏や小林氏がそれを実際に運営する形をとりました。

跡部氏、小林氏がFDプログラムを受講した動機について

跡部氏:令和5年度は、馬田氏がメイン講師を務めていて、次はFDを受講した人たちが講師として担当し、プログラムをつなげて広げていくというコンセプトだと聞いて面白そうだと思ったので、自分もぜひ挑戦してみたいと感じたんです。

長年、研究成果を事業化するという形で実践はしてきたものの、アントレプレナーシップ教育を体系的に学ぶ機会はありませんでした。そこで馬田氏のプログラムにしっかり参加してみたいと思ったのです。また全国から同じようにアントレプレナーシップ教育に携わる教職員が集まるため、そういう人たちとの交流の中でどんな化学反応が起きるのかが楽しみでした。初めて出会う方々の視点や経験を直接聞いて共有できたことに大きな価値を感じましたね。

地域や立場の異なる人たちが集まり、それぞれが抱える課題をウェブ上で言葉として共有するだけでなく、体験に基づいた話を直接聞けたことは大きな学びになりました。

小林氏:私は法学部出身でロースクールを経て弁護士としての実務に携わってきたということもあり、これまでアントレプレナーシップに触れる機会が全くありませんでした。

そこで知らないことを知っていこうと、アントレプレナーシップを知るために2022年度にオンラインでこのプログラムを受講してみたところ、想像以上に楽しかったと感じたんです。

私は児童相談所の家族再統合プログラムの研究をしており、福祉の分野であってもアントレプレナーシップの考えを応用できることを発見し、より深く学びたいと思ったんです。様々な角度から新たな視点を得られたことは大きなモチベーションになりました。

二人のコラボレーションが生まれた経緯

跡部氏:一人で200人を担当するのは流石に厳しいのではないかと思い、誰かと一緒に進めたいと考えたときに、これまであまり接点のなかった人と組んでみたいと思いました。そこで小林先生に声をかけることにしたんです。

小林氏:お互いに視点が全然違うので、ものづくりの視点やプロダクト開発の考え方は新鮮でしたし、お互いの教え方も学び合える良い機会になりました。未知の分野が多かったために、学生にわかりやすく伝えられるよう綿密に準備する必要があり、そこは大変でしたね。ただ、本気で向き合えば短期間でも準備は可能ですし、教育者側もアントレプレナーシップを持って取り組むことが大事だと思います。

学生同士の意見のぶつかり合い、そこから見えた成長

跡部氏:実際の仮説検証の場面では、学生たちが街に出て有楽町を歩いている人に声をかけ、話を聞く行動を取るケースもありました。初めて顔を合わせたメンバー同士がチーム内で意見の対立を乗り越えた場面もあり、想像以上にうまくいったと感じています。

自分の大学でも取り入れたいなと感じた一方で、教育者としては何か問題が起きたり、チーム内で揉めて学生が傷ついたりしないかという懸念があり、実践をためらうケースもあったのです。しかし、実は自分自身が失敗を恐れていただけなのではないかと気付いたことで、実際にチャレンジしてみたいという意欲が高まりました。

小林氏:叱られて戻ってきた学生に対しては「それは良い失敗だったね。そこから学びを得よう」というようにポジティブに受け止める姿勢が大切だなと感じます。結果、どんどん失敗を恐れず挑戦してくれるようになったのです。

特にこのような授業形態では、学生の背中を押してサポートする教師の役割が一層求められると思います。こうした試行錯誤や相互理解の積み重ねが、アントレプレナーシップ教育の実効性を高める重要なポイントなのかもしれません。

アントレプレナーシップ教育の測定指標、教育ガイドの検討(教育効果の測定指標具体化WG)

登壇者:馬田隆明(東京大学)、牧野恵美(立命館アジア太平洋大学)、山田剛史(関西大学/オンライン参加)、萩原丈博(ソニーマーケティング株式会社/一般社団法人 Arc & Beyond)

教育効果ワーキングでは、アントレプレナーシップ教育の醸成度合いや教育効果を測定する指標の調査・選定に加え、さらに有効な指標の開発・整備を進めてきました。

令和5年度は、日本におけるアントレプレナーシップ教育の効果を適切に測るための指標検討を中心に、教育活動の改善につながるガイドの策定にも力を入れています。

本パートでは、同ワーキングの議長を務める馬田氏が進行役となり、令和6年度公開予定の「日本版アントレコンプ v1」に関する内容や今後の展開について、ディスカッションが行われました。

アントレコンプの重要性

馬田氏:アントレコンプは、「アントレプレナーシップコンピテンス」の略称です。このフレームワークは、もともとEUが発祥で、EUでのアントレプレナーシップ教育の共通理解の基盤を作るために策定されました。

日本でのアントレコンプ開発の背景としては、教育の最先端の現場の話を聞くと、様々な形でアントレプレナーシップ教育が実施しようという動きがある中で、どう教育すればよいか分からないといった課題や、教育の質の担保が担保できているか不安、といった課題がありました。

そうした背景から、日本版アントレコンプは、新たにプログラムを始める関係者に対する具体的なヒントや、質の担保されたアントレプレナーシップ教育の実現、そして一度実施した教育活動を改善していくための指針の提供などを目指しています。

このアントレコンプの開発と紹介により、各教育機関が共通の枠組みを持ちながらも、それぞれの特色を活かした教育を展開できるようになることを期待しています。

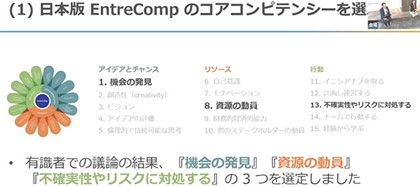

EU版アントレコンプを参考に作成された日本版アントレコンプ

アントレコンプのEU版は2016年に作成された指標で、15のコンピテンシーで構成されています。しかし、このコンピテンシーの数が多いため、日本の教育環境に合わせた日本版を作成する必要性が議論されてきました。

ただし、国際比較の可能性を考慮し、日本独自の内容に偏りすぎないように配慮も必要という話にもなり、EU版を参照しながらも、よりシンプルで使いやすい指標を目指すことになりました。

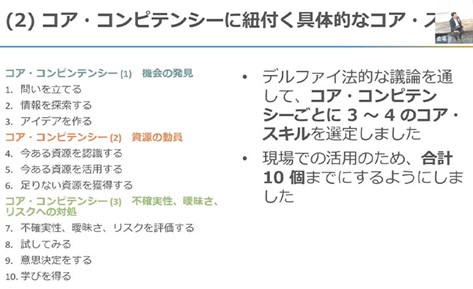

15あるコンピテンシーの中から重要な3つを抽出

EU版アントレコンプの中から「機会の発見」「資源の動員」「不確実性やリスクへの対処」という3つのコンピテンシーを中核と捉え、シンプルにした上で、それらをより分かりやすくするために具体的化する、という方針で、日本版アントレコンプを検討しました。

海外のアントレプレナーシップのコンピテンシーの議論では、コンピテンシーをナレッジ(知識)・スキル(技能)・アティチュード(態度)の3要素だと捉えることが多いのですが、これらのどこに力点を置くべきかという議論もありました。

アントレプレナーシップは起業家精神と訳されることもあるように、態度や精神性が重要だと捉えられることも多いです。一方で態度はそう簡単に涵養できるものではありません。そこで経験や実践を通して態度を変える機会を提供したり、知識を身につける意欲を持ってもらうほうが効果的ではないか、という議論があり、日本版アントレコンプでは、経験や実践のためのスキルを先行的に涵養する方針を採用し、コンピテンシーの中でも特にスキルを重視しています。

その結果、日本版アントレコンプでは、EU版の15から3つにシンプルにしたコンピテンシーを、より具体化した10のコアスキルに分解する形で整理しました。

”機会の発見”のコアコンピテンシーの中のコアスキルとして、具体的には「問いを立てる」「情報を探索する」「アイデアを作る」という3つを位置づけています。”資源の動員”では、「今ある資源を認識する」「今ある資源を活用する」「足りない資源を獲得する」という3つ、”不確実性やリスクへの対処”に関しては、「不確実性、曖昧さ、リスクを評価する」「試してみる」「意思決定をする」「学びを得る」という4つのコアスキルに整理しました。合計10項目です。

加えて、これら10項目のコアスキルの涵養に効果的な「学習活動の例」も示しています。たとえば「情報を探索する」ではインタビューや先行事例のリサーチなどを挙げています。

こうしたいくつかの議論を通して今回の日本版アントレコンプv1は開発されましたが、今後、運用実績や教育現場からのフィードバックを基にしながら、数年後を見据えた改定を計画しています。

学生自身が振り返りを通じてどのスキルを身に付けたのか確認することの重要さ

牧野氏:アントレプレナーシップ教育に携わって十年以上になりますが、当初は世界的にも研究や指針が少なく、試行錯誤の連続でした。

その上で、現在と初期の大きな違いとしては「教えるのではなく、いかに学生が学べるように設計するか」が重要になっていると思います。現場ではアンケートでスキル向上を簡単に測ることは難しく、普段の学習活動や行動を日々確認しながら、その狙っているスキルを本当に身に付けられているか検証する必要があります。

行動を伴う学びこそが記憶にも残りますし、本来のアントレプレナーシップ教育の効果を引き出しやすいのです。

たとえばEU版のアントレコンプを参照し、授業の各コマで狙うコンピテンシーを明確化して設計するという海外の事例も存在しています。行動によって得た学びは忘れにくいため、無駄なレクチャーを減らし、学生自身が振り返りを通じてどのスキルを身に付けたのか確認することが大切だと考えています。

もし十年前からアントレコンプのような指標があれば、模索期間を短縮でき、知識中心のレクチャーを最小限に抑えられたのではないかと思いますね。

アントレ教育導入に際し、アントレコンプはどのように活用可能か

山田氏(オンライン参加)

山田氏:私は直接アントレプレナーシップを研究しているわけではないのですが、アクティブラーニング、PBL及び探究学習など、主体的・対話的で深い学びを支援する取り組みに長らく関わってきました。その過程で、組織的にアントレプレナーシップを育成する必要性を強く感じるようになり、今回この活動に参画することにさせてもらいました。

大きな組織の中では熱意ある個人が努力していても、全体へ広がらない場合が多いです。そこで、外部リソースやネットワークを活用しながらプログラムを設計し、組織全体でエビデンスに基づく教育を推進する必要があると考えています。

でも現状では、大学の中で同じような活動が点在していても、それらが統合されず非効率的になりがちだと感じています。評価指標やガイドも無かったり、バラバラと動いているため、効果検証が難しく、プログラム同士が重複してしまうケースも多いのです。

こうした状況を受けて、アントレコンプのような一貫したコンピテンシーやガイドが示されることで、組織的な視点から取り組みを位置づけ直すことができると思います。その結果、プログラムを束ねて見やすく整理できるだけでなく、大学内でも認知度が高まり、予算確保などの面でも正当性を示しやすくなるというメリットが期待できます。

学内の執行部などを説得する材料としても、こうした共通の評価指標やガイドは非常に助かりますね。

また、FDの観点でも活用の可能性があります。

そもそもアントレプレナーシップ教育に関心を持つ教員が限られているのが現状で、学内のFDを通じて理解を広げるうえでも、共通のガイドやコンピテンシーがあると取り組みやすいと思います。

他の教科や分野では、こうした細かすぎず荒すぎない”ちょうど良い粒度”のガイドラインはあまり見かけないので、アントレプレナーシップ教育の分野で示されるこうした資料はとても有用ですね。

アントレコンプは企業の中で新規事業を創出する際にも使用可能か

萩原氏:民間企業の立場から今回のアントレプレナーシップ教育プログラムに有識者として参加したのですが、企業の中で新規事業を創出していく現場と、学生向け教育プログラムの違いを意識して見ていました。

たとえば企業では、ビジネスとして継続可能な形を作る実践が求められるので、プログラムの質を担保しようとすれば、ビジネスに直結した成果を生むかどうかが定かではないという見方もできるのではないかと思います。

また、アントレコンプのような指標を活用することで、新規事業創出の際に、自分たちの活動がどこまで行き届いているか、あるいはどの点が抜け落ちているかをセルフチェックできるのではないかという期待もあります。

具体的には、企業内で新規プロジェクトを提案する人や、伴走支援を行う担当者が、どのコンピテンシーやスキルに不足があるのかを再確認するツールとして活用できると考えています。

大企業にいると資源は豊富にあるけど、資源を自ら獲得するという意識が薄れがちなので、そうした部分もアントレコンプを通じてチェックできるのは大きな利点だと思うのですよね。

また、「Arc & Beyond」のような、一社だけでは対応しきれない複雑な課題を、複数の企業や学生と協働して解決していく目的で設立された企業および団体や学生などさまざまなバックグラウンドの人が集まる場合であってもアントレコンプがあればどのコンピテンシーを重視するかを整理することもできますし、実践的にビジネスを創出していく場とでも大いに役立ちそうだと感じています。

後半レポートはこちら