文部科学省主催 2024年度全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム(1日目)

1.概要

2025年2月1日(土)・2日(日)の2日間にわたり、Tokyo Innovation Base(SusHi Tech Square 2階)において、「全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム」が開催されました。本プログラムには、全国各地から約200名の大学生・大学院生・高等専門学校生・高校生が参加し、起業をテーマとした実践的なワークショップを受講しました。東京農工大学の跡部悠未准教授と桜美林大学の小林美和准教授が講師を務め、受講者たちは新たな事業を立ち上げる際に求められる基本的なスキルや行動指針(仮説検証、顧客インタビュー、プロトタイプ開発、セールスなど)について学びました。

また、同会場では、東京大学FoundXディレクターの馬田隆明氏による大学等の教職員向けにアントレプレナーシップ教育プログラムを開催しました。参加者は、学生プログラムの観覧を通じて、学生向けプログラムの設計意図や自身の教育機関におけるプログラム導入のための具体的な手法について理解を深めました。

学生プログラムの1日目は、跡部准教授と小林准教授の講義のもと、参加者がグループに分かれて事業アイデアを考案・決定し、最終的にセールスを実践するまでのプロセスを体験しました。リアルタイムで参加者の意見や質問を取り入れるため、Q&A機能や投票機能を備えたオンラインプラットフォームを活用しました。本レポートでは、初日の模様を詳しくご紹介します。

2.イベント実施概要

【受講生へのメッセージ】

文部科学省 科学技術・学術政策局

局長 井上 諭一 様

文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課

係員 帯金 優 様

本プログラムに参加する学生の皆様へ向けて、井上様と帯金様からメッセージが寄せられました。

井上様は、フードロスや、肥満、食糧不足といった問題が同時に起こっている現状を例に挙げながら、「世の中、何かおかしくないですか? こうした話を聞いたら、『何かやってやろう!』と思いませんか。世の中の仕組みを少し変えれば、もっとできることがあるはずです。それこそがアントレプレナーシップです。世の中は課題に満ちあふれています。だからこそ、視野を広げ、多様な課題を発見できる力を養いながら、自分自身のスペシャリティも極めていってほしい。皆さんには、世の中を動かす側の人間になってもらいたい。そして、将来はどんどん行動し、世界を変えていってほしい。この2日間で、アントレプレナーシップを徹底的に磨きましょう」と、受講生へ熱いメッセージを送りました。

帯金様は、「『できる』の反対は『挑戦しないこと』であり、最初から『できない』と決めつけるのではなく、積極的に挑戦することが重要である」と強調されました。そして、本プログラムを通じて多様な経験を積み重ね、さまざまな能力を身につけながら、一歩ずつ成長してほしいとの思いを受講生に伝えられました。

【プログラム】

東京農工大学 未来価値創造研究教育特区/ディープテック産業開発機構

准教授 跡部 悠未

桜美林大学ビジネスマネジメント学群

准教授 小林 美和

1.プログラムの概要説明

プログラムの冒頭で、跡部先生がアントレプレナーシップの定義や本プログラムの目的について説明しました。

<講義内容抜粋>

●アントレプレナーシップとは

「アントレプレナーシップ」という言葉を知っていましたか? 辞書では「起業家」や「起業家精神」と定義され、「新しく事業を起こすこと」を指します。一般的にイーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグのような起業家を想像しがちですが、実はそれだけではありません。企業内で新規事業を立ち上げる「企業内起業家(イントラプレナー)」、地域や社会の課題解決を目指す「社会起業家」「地域起業家」なども起業家といえます。つまり、起業家になるのに社長である必要はなく、学生でも新しいことを生み出せば起業家になれるのです。そして、最も重要なのは「行動力」。考えるだけでなく、実際に動くことが起業家精神の本質です。このプログラムでは、皆さんにアントレプレナーシップを体験しながら学んでもらいます。新しいことに挑戦するすべての人に必要な資質を、この機会にぜひ身につけてください。

●アントレプレナーシップを構成する3つの要素

アントレプレナーシップは「機会」「資源」「行動」の3つの要素で構成されます。「機会」はアイデアや発想のことで、「自分は何をやるのか?」という問いから生まれます。「資源」は、それを実現するために必要な人・お金・技術などのリソース。そして最も重要なのが「行動」です。どんなに素晴らしいアイデアや豊富な資源があっても、実際に動かなければ何も始まりません。

今回のプログラムでは、特にこの「行動」に焦点を当てます。知識を得るだけでなく、実際に体験しながら起業家の思考と行動を学ぶことが目的です。アントレプレナーシップは、新しいビジネスを立ち上げることに限らず、学校や職場、日常生活の中で「新しいことに挑戦すること」も含まれます。大切なのは、自分のアイデアをどう形にするか、そして周囲を巻き込みながら実現へとつなげていく力を養うことです。

スポーツと同じで、座学だけでは身につきません。実践を通してこそ理解が深まります。「海外で学びたい」「学校で新しいプロジェクトを始めたい」など、どんな目標にも起業家精神は生かせます。このプログラムを通じて、新しいことを生み出す力とそのプロセスを実際に体験し、実践的な学びを得てください。

●コルブの経験学習

今回のプログラムは「実践を通した経験学習」を目的としており、ただ聞くだけでなく、実際に行動し、試しながら学ぶ構成になっています。この考え方は「コルブの経験学習モデル」に基づいており、次の4つのステップを繰り返すことで学びを深めます。

具体的な体験→実際に行動する

内省→「今の体験はどうだったか?」と振り返る

抽象化→体験から本質的な学びを見つける

試してみる(実験)→新しい考えをもとに再度行動する

このサイクルを回すことで、知識が自分のものになり、実践的なスキルが身につきます。

失敗したときに「うまくいかなかった」で終わらせず、「なぜこうなったのか?」と一歩引いて考えることが大切です。これは「メタ認知」とも呼ばれ、自分の状況を客観的に分析する力です。この気づきを言葉にすることで、感情に流されず冷静に振り返り、改善へとつなげられます。

今回のプログラムで最も大切なのは、「どんどん失敗すること」です。ただし、重要なのは「学びのある失敗」をすること。なぜ失敗したのか。次にどうすればうまくいくのか。こう考えながら挑戦することで、失敗が意味のある経験になります。そのために必要なのが「Ask(聞く力)」です。例えば、自信のあったアイデアがうまくいかなかったとき、そこで終わるのではなく、「なぜダメだったのか?」を周囲に聞いてみましょう。こうしてフィードバックを生かせば、学びが格段に増えます。失敗したら必ず「Ask」し、新たな発見につなげていきましょう。

(2)自己紹介

まず、3~5人のチームを編成し、自己紹介の時間を設けました。跡部先生は、「チームでのプロジェクト型学習が最も効果的です。実際、アントレプレナーシップ教育では、チームで取り組むことで学びが深まることが研究でも明らかになっています。大切なのは、『個人としてどう動くか?』そして『チーム全体としてどう動くか?』の2つの視点を持つこと。さらに、『このチームの強みは何か?』『自分はどう貢献できるか?』を意識しながら進めることで、より大きな成果につながります」と、チームで学ぶことの重要性について語りました。その後、「Ask(聞く力)」を養うワークとして、お互いの共通点を探すアクティビティを実施。「趣味が一緒だった!」「えっ、同じ専攻?」こんな思わぬ共通点を見つけるたびに、最初は緊張していた学生たちも次第に打ち解け、笑顔が増えていきました。

(3)起業アイデアとは

ビジネスにおいて「良い事業アイデア」とは何なのか。今回の講義では、跡部先生がそのポイントについて詳しく解説しました。

<講義内容抜粋>

●起業アイデアとは「価値を生み出すこと」

起業アイデアの本質は、新しい価値を生み出すことです。価値は、誰かの課題を解決したときに生まれます。例えば、個人の困りごとや社会全体の問題に対して適切な解決策を提供すると、その解決策が価値を生み、人々はその価値に対してお金を払います。

ビジネスの基本は「価値の提供」です。ただ物やサービスを作って売るのではなく、「なぜそれが売れるのか」を考えることが重要です。商品やサービス自体ではなく、それがもたらす価値に人々は対価を支払います。そのため、起業アイデアを考える際には、「どんな課題を解決するのか」「その解決策は本当に価値を生み出しているのか」をしっかりと考えることが必要です。

●成功の鍵は潜在的な課題の発見と解決

ビジネスモデルやマーケティング戦略も重要ですが、それ以上に大切なのは「解決すべき課題があるのか」と「その課題に対する解決策が本当に価値を生み出せるのか」です。いくら優れたビジネスモデルでも、解決するべき課題が間違っていたり、解決策がニーズとズレていたりすると、ビジネスは成り立ちません。

例えば、「すごい製品を作ったけれど、誰も欲しがらなかった」という失敗例はよくあります。これは、課題を見つける前に解決策を作ってしまったために起こる問題です。また、課題は目の前にあるとは限りません。「何に困っていますか?」と聞いて出てくる課題は、すでに誰かが解決策を提供している可能性が高いからです。大切なのは、人々の行動を観察し、まだ明確に認識されていない潜在的な課題を見つけること。その課題をいち早く発見し、解決策を提供することが、ビジネスの成功につながります。

●価値の大きさを決めるのは「解決する課題の規模」

価値を最大化するためには、「より大きな課題を解決すること」が重要です。解決する範囲が広いほど、影響力が増し、ビジネスの規模も拡大します。しかし、解決策が課題の規模に対して過剰すぎると、顧客のニーズとズレてしまい、受け入れられないこともあります。

例えば、「ランチ相手がほしい」という小さな課題に対して、「ハイテクロボットを開発する」という解決策は過剰かもしれません。ユーザーが求めているのは、もっと手軽な方法かもしれないからです。こうした場合、課題の規模と解決策のバランスを意識することが重要になります。課題の大きさが、ビジネスの規模の上限を決めます。そのため、最初に「どの課題を解決するのか」を慎重に見極めることが、価値ある起業アイデアを生み出すための最も大切なステップなのです。

ビジネスは「売ること」が目的ではなく、課題を解決することで価値を提供するもの。課題を正しく見極め、それに適した解決策を提供できれば、自然と価値が生まれ、ビジネスも成長していきます。まずは「解決すべき課題は何か」をしっかり考え、その本質を理解することから始めましょう。

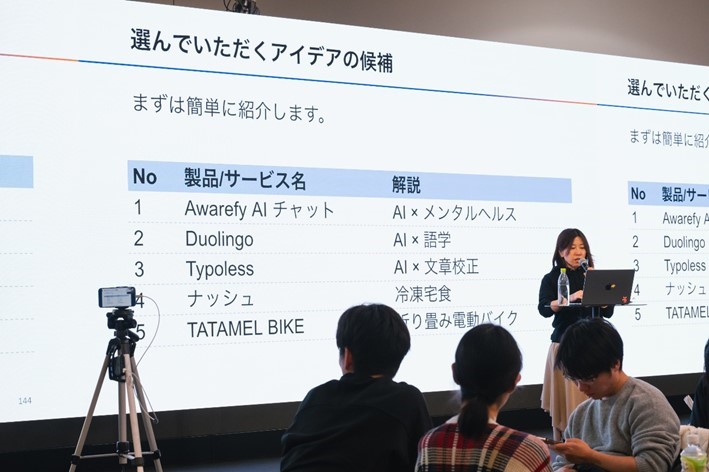

(4)アイデアを選定する

アイデアについて学んだ後、受講生たちは、既存のサービスから一つを選び、特定の性能を10倍に向上させることで、売上の拡大につながるアイデアを考える課題に取り組みました。

サービスの候補は以下の5つです。

跡部先生はこのワークの重要な視点として、以下の3点を強調しました。

チームごとにアイデアを選び、その「ある性能を10倍にする」ことを考える。重要なのは、顧客が求める性能を伸ばすことであり、課題のない部分を強化しても価値は生まれない。また、「価格を10分の1にする」低価格競争は避けるべき。

②10倍の考え方

「10倍」といってもさまざまな視点がある。例えば、応答速度、セキュリティ、対応言語数、対象年齢層の拡張など。また、ターゲットを広げる(例:大学生向け→高齢者向け)ことも有効。

具体的なペルソナを設定し、顧客の課題を明確にする。また、「Job to be done」の視点で課題を抽象化し、潜在的なニーズを発見することが重要。

このワークを通じて、受講生たちは、既存のサービスをどのように改善し、より大きな価値を生み出すかについて議論を深めました。

(5)仮説と仮説検証

お昼の休憩を挟んで、午後のプログラムが始まりました。最初に「仮説と仮説検証」について小林美和先生の講義が行われました。

<講義内容抜粋>

●仮説は検証されるべきもの

「仮説」というのは、その名の通り「仮に立てた説」のことです。ビジネスにおける仮説は、「こうすれば事業が前に進むはず」という仮の答えとも言えます。つまり、アイデアそのものが仮説なんです。例えば、午前中に考えた「何かの性能を10倍にする」というのも、「これならビジネスが成長する」という仮説のひとつになります。でも、仮説はそのままでは意味がなく、必ず検証されるべきものです。科学でもビジネスでも、仮説を検証しながら前に進めていくことが大事になります。

先ほど話した通り、課題と解決策の組み合わせがビジネスの基本でしたよね。この「課題」と「解決策」も、実はどちらも仮説です。皆さんが選んだアイデアは、本当に顧客の課題を解決しているのか、今一度、自分たちの仮説を思い出してみてください。選んだアイデアの中で、顧客が解決したいと思っていることは何か。その課題は、実際に最も不満を持たれているものなのか。いろんなアイデアを出したと思いますし、想定している顧客もさまざまだと思います。これからは、その中で本当に不満の大きい課題を見極める作業に入っていきます。

●仮説検証の「失敗」とは?

仮説を検証した結果、「この仮説は間違っていたな」と思うこともあるでしょう。でも、それって本当に失敗でしょうか? 実は、「仮説が間違っていたこと」自体は失敗ではないんです。本当の失敗は、「学びの少ない仮説検証」をしてしまうこと。仮説を立てたとき、「どれだけ深く考えられたか」「どれだけしっかり検討したか」「新しい情報をどれだけ得られたか」こういった要素が足りていなかったとしたら、それは失敗に近い検証になってしまいます。

●アイデアを捨てるという選択肢

仮説を検証した結果、「やっぱりこのアイデアは違うな」と思うこともあるかもしれません。でも、それは決して無駄ではありません。このプロセスでは、なぜそのアイデアを捨てたのか? どこに優先順位を置いたのか? を考えることが大事です。たとえたくさん失敗したとしても、その失敗の積み重ねが学びになり、価値のある財産になるのです。

●仮説検証の方法

では、実際に仮説をどう検証するのか。ひたすら自分たちで考える? データを集める? もちろん、それも一つの方法ですが、最も確実なのは「顧客に聞くこと」です。課題や解決策が本当に正しいかどうかを判断できるのは、私たちではなく、実際にその課題を抱えている顧客です。だからこそ、これからのフェーズでは、顧客インタビューを通じて仮説検証をして、学びを得ていきましょう。

(6)顧客インタビュー

仮説と仮説検証の講義に続いて、「顧客インタビュー」についても講義が行われました。

<講義内容抜粋>

●顧客インタビューの重要性

顧客インタビューは、新しいアイデアの仮説を検証し、自分では気づけない視点や発見を得るための重要な手法です。市場調査やアンケートでは、顧客が明確な答えを持っている場合に有効ですが、新しい価値を生み出す場面では、インタビューの方がはるかに有効です。では、なぜアンケートではダメなのか。新しいアイデアにおいては、顧客自身も「何が欲しいのか」を明確に理解していないことが多いため、言葉にならないニーズや潜在的な課題を探るには、インタビューが不可欠です。実際のビジネスでも、市場分析よりも「生の声」を聞くことが新たな価値の発見につながることが多く、スティーブ・ジョブズも「顧客が何を望むのか、それを見るまでわからない」と述べています。

●インタビューの基本と進め方

インタビューでは、「事実(Fact)」と「洞察(Insight)」を区別することが重要です。

・事実(Fact):顧客の発言や行動(例:「これに困っている」「これが欲しい」)

・洞察(Insight):事実をもとに導き出される気づき(例:「本当に求めているのは◯◯では?」)

例えば、顧客が「この製品いいね!」と言っても、それだけでは意味がありません。「なぜいいと思ったのか」を掘り下げることで、本当に解決すべき課題や購入の決め手が見えてきます。最も大切なのは「聞くこと」です。多くの人は自分のアイデアを説明しすぎますが、インタビューの目的は相手の本音を引き出すことであり、説得することではありません。むしろ、相手が「もっと話したい」と思うくらい、聞くことに徹するのがコツです。

●インタビューのポイント

①ピッチをしない(説得しない)

顧客インタビューは、アイデアを売り込む場ではありません。「これ、いいですよね?」と聞くのではなく、「あなたの経験を教えてください」という姿勢で、相手の話を引き出すことが重要です。

②未来の話ではなく、現在と過去の話を聞く

「もしこういうサービスがあったら使いますか?」ではなく、「過去に似たような経験をしたことはありますか?」「そのとき、どんなことに困りましたか?」と実際の行動にフォーカスすることで、より具体的な情報を得られます。

③具体的な行動を掘り下げる

例えば、ダイエットに関心がある人にインタビューする場合

・「ダイエットしたい理由は?」→抽象的な答えになりがち

・「これまでどんな行動をしましたか?」→具体的な経験が引き出せる

さらに「朝ごはんは何を食べますか?」「何時に起きますか?」と掘り下げることで、顧客の行動パターンが見えてきます。

④オープンクエスチョンを使う

Yes/Noで終わる質問ではなく、「どんな風に?」「なぜ?」と広げる質問をすることで、より深い本音を引き出せます。顧客インタビューは、新しい価値を発見し、課題を深く理解するための重要なステップです。適切な質問と聞く姿勢を持ち、顧客の本当のニーズを探っていきましょう。

(7)インタビュー練習

顧客インタビューに関する講義の後、実際にインタビューの練習を行いました。この練習で推奨された手法は「半構造化インタビュー」です。この手法では、事前に大まかな質問を準備し、会話の流れに応じて質問内容を柔軟に変更します。練習では、以下のようなテンプレートが使用されました。

1.今現在○○(製品が解決する課題)をどうやって行っていますか?

2.最後にあなたがその○○に直面したタイミングと状況のことを教えてください。

3.○○を解決するためにしたことがあれば教えてください。

4.これまで試した解決策(ソリューションや製品)のなかで、気に入らなかった点は何ですか?

5.もしミラクルが起きてなんでも解決できるとしたら、あなたの○○に対してどんなことをしてほしいですか?または、どんなもの(サービスやモノなど)があってほしいですか?

6.他に今回のインタビューで、私が知っておくべきことはありますか?

インタビュー練習の後、参加者たちによる振り返りが行われました。この際、オンラインプラットフォームを通じて寄せられたアンケートで、以下のような気づきが共有されました。

「尋問みたいになってしまう」

「堂々巡りになってしまった」

「要点を伝えるのが難しくてこちらが多くしゃべってしまう」

「他愛ない質問からプロダクトの話に移るのが難しい」

「面接みたいだった」

「インタビューされる人が課題に対するペルソナではなかった」

「質問内容は絞りたい」

「うまく深堀できなかった」

「深堀も大事だけど、いろんな観点から質問することも必要」

「問いを立てることは難しい」

など

(8)インタビュー実践

練習と振り返りのセッションを終えた後、参加者たちは実践に向けた行動計画を立てました。チームとしてのインタビュー対象者の人数、想定される障害、実施方法などを整理し、スムーズな進行に向けた準備を行いました。この計画に基づき、約1時間にわたるインタビューを実施しました。参加者は他チームの学生や運営スタッフに話を聞くだけでなく、知人に電話をかけたり、会場を飛び出して街の人に声をかけるなど、それぞれの方法で積極的に取り組みました。

インタビュー終了後、参加者はチームに戻り、得た学びを共有しました。また、オンラインプラットフォームを活用したアンケートでは、「行動しなければわからなかった洞察」について様々な意見が寄せられました。

「学生と社会人の違い」

「年代性別によってストレスの対処法が違う」

「宅配を信頼していない人がいる」

「バリエーションを増やすことが大切だと考えていたが違った」

「冷凍食品に対する価値観の個人差が大きい」

「人によって課題とするものが違う」

「思ったよりアプリで勉強する人は少ない」

「みんなAIを使いこなせていない」

など

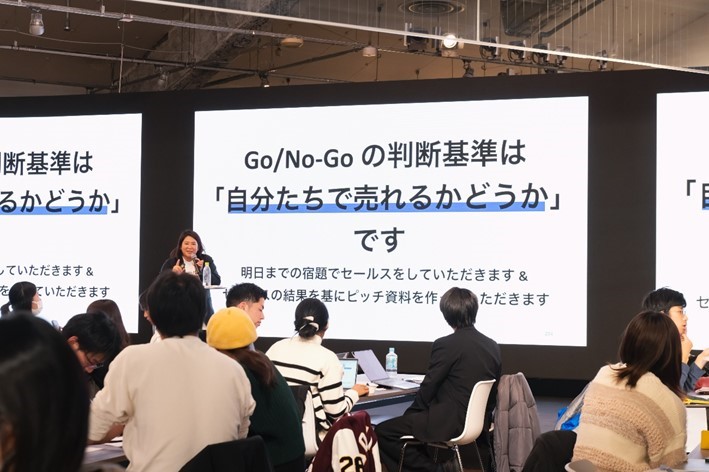

(9)Go/No-Go判断

チームでインタビュー結果を共有した後、その内容をもとに、アイデアを継続するか(Go)見直すか(No-Go)を判断する「Go/No-Go」セッションが実施されました。小林先生は、「判断のポイントは、このチームのメンバーで実際に売れるかどうか」と説明。学生たちは約20分間にわたり議論を重ね、その結果をオンラインプラットフォームのアンケートで集計したところ、以下のような結果となりました。

・アイデアを少し修正する59%

・このままで続ける24%

・別のアイデアに変える16%

・まだ結論が出ていない1%

(10)MVPを作る

続いて、跡部先生による講義が行われました。ここでは、課題解決のアイデアが本当に有効かどうかを確かめる手法として、MVP(Minimum Viable Product/最小限の実用製品)の概念が紹介されました。跡部先生は、学生発のスタートアップ「株式会社ダイニー」の事例を取り上げ、MVPの役割と重要性について詳しく解説。その後、各チームが実際にMVPを設計するグループワークに取り組みました。

<講義内容抜粋>

●MVPとは?

MVP(Minimum Viable Product)とは「実用最小限の製品」のことで、完璧なプロトタイプを作るのではなく、最小限の機能で顧客の反応を検証することを目的としています。時間やコストをかけて開発したプロダクトが市場に受け入れられなければ、大きな損失になります。しかし、MVPを活用すれば、素早く仮説を検証し、顧客のニーズに合った製品へと改善を重ねることができます。MVPの最大の利点は、開発に多くの時間をかけずに、まずシンプルな形で市場に出し、実際の反応をもとに改良していける点です。最小限のコストで試し、早い段階でフィードバックを得ることで、より確実に市場のニーズを把握できます。

●MVPの活用事例

MVPを活用した成功事例として、「Dinii」というランチ予約・決済アプリがあります。通常なら予約機能や決済システムの開発、店舗オペレーションの整備などに時間とコストがかかります。しかし、彼らはMVPとして、予約ボタンを押すとアプリの裏側でSlack通知が飛び、開発メンバーが直接電話で予約を行うという方法を採用しました。決済もシステムを作らず、事前にお店にお金を渡し、注文が入るたびに手作業で処理する形で対応しました。こうした最小限の仕組みで顧客に価値のある体験を提供し、本当にニーズがあるかを検証したのです。また、フードデリバリーサービス「DoorDash」も、最初は配達員を雇わず、創業メンバー自らが料理を買って届ける形でスタートしました。この方法で、顧客が本当にこのサービスを求めているのかを確かめ、ビジネスを成長させました。

●MVPの作り方と実践

MVPを開発する際に重要なのは、必要最小限の機能に絞り込むことです。完璧を目指さず、まずは試しにやってみることが大切です。そこでお勧めなのが「コンシェルジュ型MVP」と呼ばれるアプローチ。システムを開発する前に、手作業で対応できる部分は人力で行うやり方です。先ほどの「Dinii」や「DoorDash」のMVPもこれに該当します。

他の例も紹介しましょう。「献立提案サービス」を開発したあるスタートアップがMVPを作った際、アプリ開発に時間をかけるのではなく、スーパーの前で買い物客に直接声をかけ、「冷蔵庫に何が残っていますか?」と聞きながらリアルタイムで献立を提案することで、顧客の課題を検証しました。企業向け購買最適化サービスを手掛けるあるスタートアップは、AIを活用したシステムを作る前に、開発メンバーがアルバイトとして企業に入り、手作業で購買データを分析する方法を取りました。

MVPを作ることで、顧客から具体的なフィードバックを得られます。単に「このアイデアどう思いますか?」と聞くだけでは曖昧な反応になりがちですが、実際に形にして見せることで、「ここが使いやすい」「ここは分かりにくい」「この価格なら使いたい」といった具体的な意見をもらえます。

(11)セールスの重要性

ここまでのプログラムでは、課題の検証を行い、その解決策としてMVPを設計してきました。そして、初日の締めくくりとなるのが「セールス」です。最後のセッションでは、跡部先生がセールスの重要性について講義を行い、その本質や実践的なアプローチについて解説しました。

<講義内容抜粋>

●セールスの重要性と成功のポイント

ビジネスにおいて、どれだけ優れた製品やサービスを開発しても、それを積極的に売らなければ顧客には届かず、事業として成り立ちません。特にスタートアップでは、創業者自身が最初のセールスを担うことが不可欠です。なぜなら、自分のプロダクトの良さを最も理解しているのは開発者自身であり、その価値を適切に伝えられるのも自分だからです。例えば、名刺管理サービスのSansanや、地域コミュニティプラットフォームのネクストドアなど、現在成功している企業も、創業当初は直接顧客にアプローチし、実際の反応を得ながら事業を成長させてきました。

しかし、「良い製品だから勝手に売れるはず」と考えるのは誤りです。マーケティングだけでは限界があり、SNSや広告を通じて広く告知しても、反応がなければそれで終わってしまいます。一方、セールスは顧客と直接対話することで、興味を持たれているのか、それとも響いていないのかをその場で判断できます。このフィードバックは、単に「売る」だけでなく、プロダクトを改善するためにも重要な要素です。

●「ASKする力」の重要性

セールスとは、単に「買ってください」と頼むことではありません。本当に求められているものを探り当てるための「ASKする力」が求められます。これは、顧客のニーズを深く掘り下げる質問力のことを指します。顧客自身が気づいていない課題を発見し、その裏にある本当のニーズを引き出すことができれば、それに応じた最適な解決策を提案できます。例えば、インタビューの際、顧客の言葉をそのまま受け取るのではなく、「なぜそれが問題なのか?」「どのような解決策が理想的か?」といった質問を重ねることで、より本質的な情報を得ることができます。このプロセスを通じて、実際に売れるプロダクトへとブラッシュアップしていくことが可能になります。

●「お金を払ってでも買いたい」と思わせる

最も重要なのは、顧客が本当にお金を払う意思があるかどうかを確認することです。よくあるのが、「その製品いいね」と言われると、手応えを感じてしまうこと。しかし、「いいね」と言うのは簡単で、実際にお金を払うかどうかは別の話です。スタートアップの支援機関であるY Combinatorによると、「発売されたら買うよ」という口約束が、実際に購入に至る確率はわずか10%と言われています。本当にニーズがある場合は、顧客が積極的に契約書を交わしたり、先払いを申し出たりすることもあります。このように、単なる好意的な反応ではなく、「実際に購入するかどうか」に焦点を当てることが、事業の成否を分けるポイントになります。

●セールスを通じて得られるもの

セールスを行うことで得られるものは、単に売り上げを伸ばすことにとどまりません。それ以上に、事業の成長に欠かせない重要な学びが得られます。まず、セールスを通じて、顧客の本当のニーズを把握することができます。実際に対話をすることで、「どの機能が顧客に響いているのか」「どこに不安を感じているのか」といった具体的なフィードバックを得ることができ、製品やサービスが本当に必要とされているかどうかを確認できます。また、セールスの過程で得たフィードバックを活用することで、製品の改善ポイントを明確にすることができます。開発当初に想定していた課題と、実際に顧客が感じている課題が異なることは珍しくありません。そのギャップを埋めることで、より顧客のニーズに合った製品へと進化させることが可能になります。このように、セールスは単に売るための活動ではなく、事業を成長させるための貴重な学びの場となるのです。

(12)セールス準備

セールスに関する講義を受けた後、実践に向けた準備として、「セールス&ソリューション検証インタビュー用質問シート」に記入するワークが行われました。このシートでは、以下のような質問を通じて、顧客の反応を引き出し、ソリューションの価値を検証しました。

・ソリューションのアウトカムについて、どのあたりに満足していただけましたか?

・我々のソリューションに切り替えたいと思いますか?その理由は?

・このソリューションを導入するとしたら、どのようなリスクや不安がありますか?

・このソリューションを導入するとしたらどのようなプロセスが発生しますか?

・ソリューションにいくら払ってくれますか?現在のプロトタイプに○○円(あなたが想定している金額)を払うことを、口頭ではなく書面やメールで約束いただけますか?

・他に私が知っておくべくことはありますか?

チームごとにセールスのシミュレーションを行い、振り返りが行われました。この際、オンラインプラットフォームを通じて寄せられたアンケートで、以下のような気づきが共有されました。

「メリット・デメリットの要点をまとめることが難しい」

「課題を共有して共感から入る」

「引き出しにくい」

「改善点だけを伝えるのではなく、もともとの良い部分に付け足す形で伝えると良さそう」

「どの頻度でどのくらい頼むかという前提を決めていなかった」

「値段に関する話題になると答えるのに詰まってしまった」

「商品の必要性を感じてもらうのが難しい」

「具体例を聞かれて答えられなかった」

「誘導のようになってしまった」

など

最後に跡部先生から「実際にセールスを試みる」という課題が出されました。翌日の講義までに、顧客へアプローチし、その結果をまとめて報告することが求められました。参加者たちはチームで具体的な行動計画を立て、プログラム終了後には会場のあちこちで早速セールス活動を始める姿が見られました。