アントレプレナーシップは、私の未来を切り開く原動力

アントレプレナーシップは、私の未来を切り開く原動力

北村奈々さんは新卒で就職した東京都庁で約20年間働いたのち、慶應義塾大学発のバイオベンチャー・株式会社坪田ラボにキャリアチェンジし、現在は医療分野の研究シーズを社会実装する仕事に従事しています。もともと「都庁の仕事が好きだった」と語る北村さんは、なぜベンチャー企業に転職したのか。アントレプレナーシップを発揮しながら自分らしい人生を切り開く北村さんに、これまでの歩みを語っていただきました。

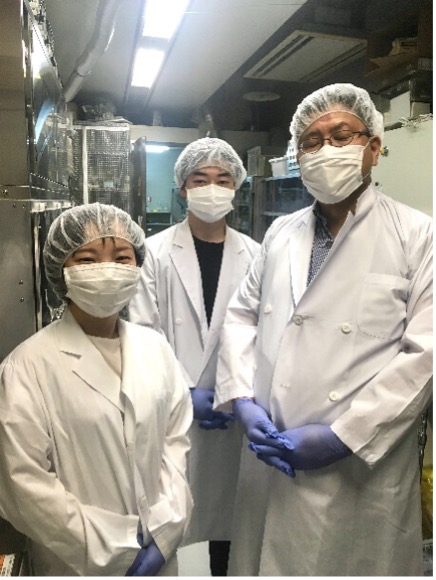

私が働いている坪田ラボは、慶應義塾大学医学部の坪田一男前教授が、近視、ドライアイ、老眼、脳の領域にイノベーションを起こすことを目標に設立したバイオベンチャーです。特徴的なのは「ラボレス」という形態で、自社の研究施設を持たず、主に大学の先生や外部の研究者に研究を委託している点です。一般的なバイオベンチャーは、研究成果を基に薬を開発し、製品化まで自社で行うことが多いですが、坪田ラボではその手前の段階でパートナー企業にライセンスアウトし、ロイヤリティ収入を得るというビジネスモデルを採用しています。

このモデルでは、製品化の失敗というリスクを軽減できる一方で、数多くの研究シーズを扱う必要があります。これまでは、慶應義塾大学の先生方との契約が主でしたが、最近では他の大学の研究者とも共同研究を進める機会が増えてきました。

私はそこで「リエゾン」の役割を担っています。リエゾンとはフランス語で「橋渡し」を意味し、研究者と坪田ラボをつなぐ役割を果たしています。具体的には、研究者を見つけたり、契約の段取りや手続き、研究に必要な予算などリソースの確保、知的財産の取扱いの整理などを大学や先生と協力して進めています。また、先生方の研究内容を理解し、それがどのような製品に結びつくのか、その疾患領域はどのようなものかを社内のBD(ビジネス・ディベロップメント)チームとディスカッションをしています。外部では研究者との橋渡しをし、内部ではBDチームとの連携を図るという二重のリエゾンを担っています。

大学時代に就職活動をした際は、働くイメージが全く湧かず、でも就職しないわけにはいかなかったので、どうしようかと悩みました。いくつか民間企業を受けてみようと考えたものの、志望動機がしっくり来ず、うまく説明できない自分がいました。もし特定の分野で「こういう形で人の役に立ちたい」と思っていたら、民間企業も選択肢に入ったかもしれません。しかし、私の場合は漠然と「人の役に立ちたい」と思っていました。都庁を目指したのは、東京の街のために働きたいと考えたからです。大学進学を機に東京に出てきてから、東京がとても楽しくて離れたくないと思うようになり、公務員試験の勉強を始め、大学卒業後に合格して都庁に就職しました。

最初に配属されたのは総務局の統計部でした。統計の仕事は地道で、正直なところ、モチベーションを高く保つのが難しく感じることもありました。そんな私の様子を見ていたのか、チューターの先輩が「不貞腐されずに、いつもまっすぐな気持ちで仕事をするのよ」と励ましてくれました。その職場を離れてからも都庁を退職するまで、忘れたころにご飯に誘ってくれたり、何度も声をかけてくれて、とても気にかけてもらいました。働いていると嫌なことがたくさんありますよね。仕事が嫌だなと思うと、どうしてもその気持ちに引きずられがちです。そういうときにはいつもその先輩の言葉を思い出して、いつか何かにつながるだろうと思いながら、そのときできることを不貞腐れないでやろうと心がけてきました。

4年目からは知事本局(現:政策企画局)に異動し、そこから約17年間、都の重要施策の企画立案に携わりました。現在の仕事につながるきっかけは、創薬ベンチャーを増やすためのアントレプレナーシッププログラム「Blockbuster TOKYO」の立ち上げを担当したことです。そのプログラムで坪田先生と交流を持つようになり、先生から「今度、慶應義塾大学医学部の大学院でアントレプレナー育成コースをやるから参加してみないか」とお誘いいただきました。

創薬ベンチャーは非常に狭いコミュニティで、プログラムを進める中で、どうしたら参加者が増えるのかという課題を感じていました。創薬は起業のハードルが高く、特にお医者さんや基礎研究をされている方のような限られた人しか参入できません。皆さんは研究で忙しく、起業にまで手が回らない状況もあったのだと思います。プログラムを運営しているだけでは、こうした課題を深く理解できないと感じていました。医学部に行けば臨床をしている先生や治験に携わる方々とも出会えるので、直接課題を知ることができるかもしれない――。上司が応援してくれたこともあり、都庁での昇任のタイミングも合い、大学院に進学することができました。

慶應大学医学部のアントレプレナー育成コースには、医療系のシーズを使って起業をする人を増やすという目的があります。そのため、医療の基礎研究に関する勉強が大きな比重を占めています。それに加えて、慶應大学のKBSビジネススクールの授業も約半分あり、ビジネスと医学の両方を学べます。

前期は慶應病院の先生方による基礎講義をひたすら受けていました。後期になると、坪田先生の講義やビジネススクールの先生方の授業が中心になり、さらに慶應SFCの先生方からデータ解析などの講義も受けました。そこで学んだことは今の仕事に役立っており、医学を学んだからこそ現在の職につながったと感じています。

印象に残っているのは、坪田先生の授業です。特に心に残っているのは、「自分の将来をこうありたいと具体的に言葉にすること。それを自分自身で声に出してみることが大事」という言葉です。都庁で働いていたころは、日々の業務に追われ、先のことを考える余裕はありませんでした。しかし、先生は「3年後、5年後に自分がどうありたいかを考え、それを決めたら今日からその姿に近づくための決断を毎日していくんだ」と教えてくれました。ちょっとした選択でも、自分の進みたいと思うほうに寄せて決断していく。そうするといつか憧れている自分になれるという考え方です。一見当たり前かもしれませんが、「自分の将来の姿は、毎日の自分の決断で決められる」というこの考え方に新鮮な驚きを覚えました。

もともと都庁での仕事に役立てるために大学院に進学しましたし、都庁に戻ってからもそれなりに楽しく仕事をしていました。しかし、ある日、アントレプレナー育成コースで教えてくださった早野先生とお話する機会があり、「北村さん、ベンチャー企業での経験がないのにベンチャーの支援をしたいっておかしくない? 何か違うよね?」と言われたんです(笑)。実は自分でも同じことを感じていて、大学院には行ったものの、ベンチャーについてはまだよく分かっていない部分がありました。

ちょうどそのタイミングで坪田先生からも転職のお誘いがあり、すごく悩みました。都庁で政策を作る仕事を続けたいという思いは変わっていなかったのですが、戻った部署がそういった仕事をする場所ではなかったことや、役所では人事異動があるため、再び希望する部署に戻れるかは不確かでした。それならばまずベンチャーで経験を積んで、その後に改めて考えればいいかと思い、転職を決意しました。

不安はものすごくありましたよ。厳しいベンチャーの世界に飛び込むわけですから。坪田ラボが特定の研究成果を事業化する会社だったら、自分が活躍できるイメージを持てなかったと思います。通常のバイオベンチャーは、専門性が非常に高く、PhDを持っていたり、長年研究をしている方が多い組織です。私は医学研究科に行ったものの、ウエットな研究をしていたわけではありません。でも、坪田ラボは「ラボレス」であり、そこであれば自分にできることがあるかもしれない、と先生もおっしゃっていました。その言葉に乗ってみようと思い、うまくいかなければそのときにまた考えればいい、そんな気持ちで挑戦しようと決めました。

実際に入社してみると、覚悟していたもののギャップは感じました。都庁での仕事が好きで、あまり嫌だと思ったこともなかったので、「やっぱり都庁って良い職場だったな」と思うこともありました。でも、坪田ラボのベンチャーならではのフットワークの軽さが私にはすごく合っていましたし、意見も自由に言える環境が気に入っています。都庁では上司がいるために発言を控えなければならない場面もありましたが、今は「言いたいことがあれば言えばいいし、やりたければやればいい」という感じで、誰も気にしない。自分のやりたいことを自由にできるという点がとてもやりがいを感じます。

大きな組織では自分の役割が決まっていて、「あなたの担当はこれ」と明確に分けられていることが多いですが、坪田ラボではそういった仕事のやり方ではなく、「ここを変えたいからこういうアプローチをしたい」、「お金をこう使いたい」と提案し、それが承認されれば実際に進められる。自分で考えて提案して、実行できるのはとても楽しいですし、自分にも合っていると感じます。

ただ、一番大変だったのは、「これも私がやるの?」という仕事がたくさんあったことですね(笑)。一人でこなす仕事の量が膨大で、本当に大変です。毎日忙しく追われていますが、これから一番やりたいのは、坪田ラボと一緒に研究したいという研究者を増やすことです。「坪田ラボと研究すると色々うまくいくし、製品化もできるらしい」と評判になって、「私もやりたい」と研究者が集まるようになり、なんなら「研究を進めるなら坪田ラボの北村さんに言うといいらしい」と言われるようになりたいですね。坪田ラボの事業モデルが、研究成果を事業化する手法として日本全体にも広がっていく。坪田ラボがその一助となり、モデルケースになる。それが私の理想です。

文部科学省はアントレプレナーシップを「課題を発見し、それを解決する力」と定義していますが、振り返ってみると、私の人生のどの時期にもそれは自分にとって必要な力でした。例えば、都庁で政策作りに携わっていたときは、誰の役に立ち、何のためにやっているのか、そしてそれが社会を良くするためのものなのかを常に考えていました。ただ単に予算をつけて何となく進めるようなことはしたくなかったんです。必ず誰かの役に立ち、課題を解決できる政策を作りたいという思いで、約20年間その信念を持ち続けてきました。その結果、実現できた部分も多かったと思いますし、その姿勢は今も変わっていません。

常に課題に向き合い、それを解決するために全力を尽くすことに、自分自身も楽しさを感じていました。その姿勢が信頼を得ることにつながり、結果として坪田先生から大学院や転職の話をいただくような機会にも恵まれたと思っています。

自分の人生を切り開くこと、そして周りの人を幸せにすることが、私にとってのアントレプレナーシップの本質です。課題を見つけ、解決することは、自分自身の未来を開くと同時に、周りの人にも届き、感謝され、信頼を得ることにつながります。それはまさに、私の人生そのものだと感じています。アントレプレナーシップを一言で言うならば、「私の未来を切り開く原動力」ですね。

高校生や大学生の頃、将来、自分が何をするのかが見えなくて、不安になることもありました。楽しいことももちろんありますが、将来への不安は誰しも抱えるものです。しかし、「やらなければならないとき」が来たら、その瞬間にしっかり向き合い、自分の力を発揮することが大切だと思います。楽な道を選ばず、苦しくても逃げずに立ち向かってほしい。そうすれば、必ず未来は開けると思います。