2024年11月16日(土)9:30-11:30に、オンラインにて文部科学省主催 全国アントレプレナーシップ人材育成プログラム特別講演「Failure is Good! アントレプレナーシップ × 失敗学」を開催しました。

本イベントでは「アントレプレーシップ×失敗学」をテーマに、バブソン大学アントレプレナーシップ学部で教鞭を執られている山川恭弘先生を講師としてお招きし、起業家的思考と行動法則に関する講演を行いました。参加者は講演の聴講に加え、少人数のグループに分かれて各々の失敗経験とそこから得られた学びを共有し、山川先生に直接質問するなど、白熱した2時間を過ごしました。

本レポートでは、当日の様子や山川先生の講演内容の抜粋をお伝えします。

〈講師プロフィール〉

山川 恭弘

起業家教育全米No.1であり、トヨタ自動車の豊田章男前社長やイオングループの岡田元也取締役兼代表執行役会長、スパークスグループの創業者・阿部修平代表取締役社長他を輩出したバブソン大学で、起業や経営戦略、国際ビジネスの分野で准教授として教鞭を執る。国内でもアントレプレナーシップの第一人者として東京大学をはじめとした数々の大学で教鞭を執り、ベンチャーカフェ東京顧問、経済産業省J-Startup推薦委員、文部科学省起業教育有識者委員会メンバー、US-Japan Council Memberなどを務めている。

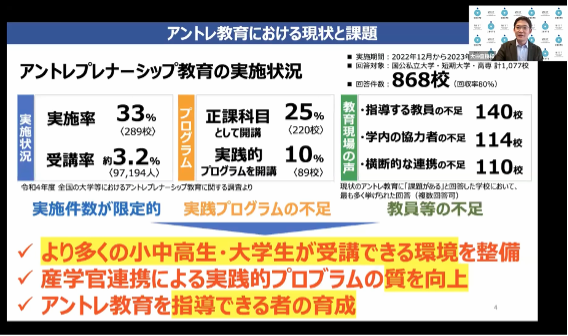

文部科学省 科学技術・学術政策局 産業連携・地域振興課 産業連携推進室 室長補佐 大榊氏が開会の挨拶を行いました。まず、アントレプレナーシップについて、「様々な困難や変化に対し、与えられた環境をのみならず自ら枠を超えて行動を起こし新たな価値を生み出していく精神」であると定義し、感染症や災害、新たな技術革新などの未来予測が困難な社会において、起業家だけではなく、あらゆる人に必要な精神であることを強調し、アントレプレナーシップについて紹介しました。

また、政府は2022年に発表した「スタートアップ育成5か年計画」において、アントレプレナーシップ教育を推進しており、より多くの小中高生・大学生がアントレプレナーシップ教育を受けられる環境づくりを整備する方針であることを述べました。

最後に、学生のみならず、教育関係者や民間企業が一体となって、アントレプレナーシップ教育を推進することが重要であると強調し、開会の言葉を締めくくりました。

山川先生は、バブソン大学の学生たちに根付く「失敗への向き合い方」について紹介し、実際の授業の一部を再現しました。ここでは、講義の模様を抜粋してお伝えします。

<講義内容抜粋>

〇Are you ready to change the world?

「世界を変えるぞ、準備はいいか?」

これは起業家がよく使うフレーズです。しかし、起業家だけではなく、皆様にも自分事として考えていただきたいフレーズでもあります。学生であっても、先生であっても、どんな職種であっても「自分はどう世界をよりよくできるのか」、これを強く意識していただきたいです。

そもそも、皆さんは世界の出来事に興味を持っているでしょうか。世界は戦争や貧困、移民といった問題で溢れています。皆さんはこういった問題に共感できていますか。あるいは当事者意識を持って、不平や不満を言うのではなく解決側に立っていますか。

皆さんは世界中に溢れている問題を1つ解決できるとしたら、どれを選びますか?

アントレプレナーシップとはProblem-Drivenです。出発地点は問題や課題にいかに共感できて、当事者意識を持てるかです。そして、目標地点は “Profit(利益のため),” “People(人のため),” “Planet(地球のため)”になるような行動をすることです。

もう一つのPは”Purpose(意義)”です。パーパスドリブン経営といった言葉を耳にするかもしれませんが、学生や教員の皆様に”Purpose”は深く関係があります。なぜなら”Purpose”は個人レベルで考えられることだからです。

あなたは自分が生きている目的、つまり”the reason for being(存在意義、生きがい)”を皆さんは考えたことはあるでしょうか。

〇あなたの生きがいは何ですか?

自らの生きがいを理解することがアントレプレナーシップを育むために大切です。

生きがいとは「大好きなこと」「得意なこと」「生活の源になること」「世の中が求めていること」の4つが交差するところです。 生きがいについて尋ねるとき、バブソン大学では “Who are you? What is your desire?「あなたはどんな人間なのか?あなたの欲望はなにか?」” と問います。欲望には「〇〇な世界を作りたい!」という意思や社会へ与えたいインパクト、そして次世代に受け継ぎたいものなどが含まれます。バブソン大学ではこの問いから『起業道』がスタートします。

〇起業家的思考と行動原則

このようなバブソンの考え方はThe Method of Entrepreneurial Thought & Actionと呼ばれ、学生達の考え方や行動指針に根付くものでもあります。バブソン大学では「起業しなさい」とはい言わず、「起業家のように考え、行動しよう」といいます。

まずはDesire(欲望)からのスタートです。どんな意思があって、社会にどんなインパクトやレガシーを残したいのか、自己理解を深める段階です。

その次はローンチ(発射)プランか仲間を集めることです。ローンチプランは解決したい課題やそれを解決するために必要なアセットなどをまとめた計画のことです。ローンチプランは自分の頭の中で書くことができますが、仲間がいなければ実際に経営はうまく進みません。だからこそ、もし事業計画がなかったとしても、一緒に世界を変えたいと思える仲間を見つけることから始めてください。

〇起業家的3つの行動法則

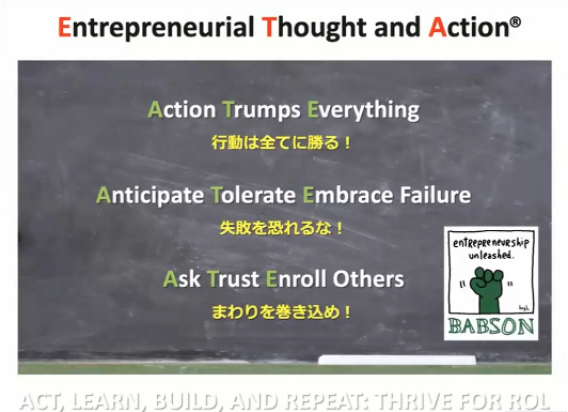

Entrepreneurial Thoughts and Action(起業家的思考と行動規範)には3つの行動原則があります。

第一原則は “Act quickly with the means at hand”。今あるものの中で何ができるのか、まずは行動してみようということです。

第二原則は “Pay only what you can accept/afford to lose”。失敗は当たり前。だからこそ失ってもよい許容範囲を決めておきましょう。許容できるロスは人によって違います。お金で換算する人もいれば、時間や自分の評判を気にする人もいます。許容できる範囲は人によって違うので、チームメンバーと話し合いながら着地点を見つける必要があります。

第三原則は “Bring others along to your journey”。

素晴らしいことをするためにはまずはチーム・仲間が必要です。そして様々なステークホルダーを巻き込むことが求められます。

この後は”ACT. LEARN. BUILD. (AND REPEAT)”です。

とにかくやってみる、そこから学ぶ、その学びを積み立てて、試行錯誤を繰り返すことが大事です。特に若い時は失敗して当たり前です。それを前提としてとにかく試行錯誤を繰り返して、学びに固執することが大切なのです。

要約すると、この3つが大切です。 “Action Trumps Everything(行動は全てに勝る!),” “Anticipate Tolerate Embrace Failure(失敗を恐れるな!),” “Ask Trust Enroll Others(周りを巻き込め!)” というEntrepreneurial Thoughts and Actionを忘れないでください。

この三原則はビジネスのようでビジネスではなかったりもします。したがって、部活動や子育て、先生方でも使っていただけると思います。

〇失敗のすゝめ:Anticipate. Tolerate. Embrace.(予期する、受け入れる、推奨する)

「失敗は起こるものだし、認めよう。むしろ推奨しよう」という考え方を皆さんに共有したいと思います。

バブソンの授業ではどんどん失敗をすることを奨励します。

私の授業内で何か失敗があったとき、私は生徒を壇上に立たせます。そしてみんなの前で”Oh, so you failed?(失敗したのか?)”といいます。そうすると他の生徒たちは “How lucky you are!(なんて幸運だ!)”と叫ばなければいけないルールがあります。そのあと私はさらに “Why is that?(それはなぜ?)”と聞き返し、生徒が”Because you learn!(学びがあったのだから!)”という一連の流れがあります。

これを何度も繰り返すことによって、学生たちの中に「失敗は当たり前である」という意識が生まれます。

私の授業では売り上げやコスト削減は成績に直結していません。どれだけ学びがあったかを評価します。実は上手く行っていると、ありきたりな学びしかできません。しかし、試行錯誤して失敗すればするほど、学びが深まります。そして、その失敗から成功の糸口が見え、結果的に過去の失敗や失敗からの学びを誇りに思えるようになるのです。

この授業を通じてバブソン大学の学生たちは失敗を失敗と思わない、新たなことに次々と挑戦していく人材となって社会へ羽ばたいていきます。

■グループワークショップ

約40分間の講演後、参加者は少人数に分かれて、これまでの失敗体験・そして失敗からの学びについて共有しました。

子供時代の可愛い失敗から、社会人になってからの大きな失敗体験まで、さまざまな失敗談が共有され、各自のエピソードに対して相互に前向きなフィードバックを行う等、失敗を許容するマインド醸成に取り組みました。

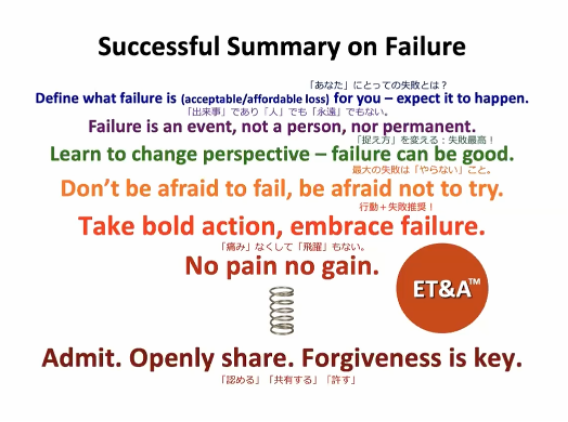

■山川先生からの総括

グループワーク終了後は再びウェビナーに戻り、山川先生による本講演の総括が行われました。

最大の失敗はやらないことです。痛みなくして飛躍もありません。自分の失敗を認め、他の人が同じ失敗をしないように共有しなければいけません。だからこそ、他の誰かが失敗したときに怒るのではなく、失敗を認め、共有してくれたことに感謝し、許してあげるようにしてください。

■Q&Aセッション

まずは皆様から事前に寄せられた質問に回答していきました。

質問①:自己肯定感が低く、失敗を恐れていて、挑戦する勇気が出ません。

回答:極めて当たり前なことです。脳科学的な日本人の特徴として、「世界一心配性の人が多いこと」「意思決定に時間がかかること」「失敗を嫌う」という傾向が他国と比較してあるようです。だからこそ、失敗することを当たり前にする、未知のチャレンジではなく、用意周到に準備した必然であることにすればいいのではないでしょうか。

質問②:優れたアントレプレナーシップの条件とはどのようなものであるとお考えでしょうか。

回答:自分で考えるようにすること、先生側の場合だと答えを与えないことだと思っています。今ある知識の中で自分は何ができるのかをまず考え、恐れず行動に移すことが大切だと思います。知識も経験もある先生という立場なら答えを与えるのは簡単です。しかし、いかに正解を教えることを我慢し、学生の自立を促すことができるかが、いいアントレプレナーシップの条件だと思います。

質問③:ご経験に基づいて、日本とアメリカの大学生の思考や行動の傾向にはどのような違いがありますか。

回答:一概には言えないが、CosmosとChaosという対比で表されるかと思います。日本では協調性を重んじ、出る杭は打たれるというカルチャーがある一方で、何かを全員で進めるときは団結して進んでいく文化だと思っています。アメリカでは、自分を目立たせるために自己主張をしたり、他者とは違った挑戦をしたりするカルチャーがあるのではないでしょうか。どちらが優れているというわけではなく、ただ違うだけです。それぞれの違いを理解したうえで、自分に合った環境を選ぶのがよいのではないでしょうか。

さらに、挙手制のQ&Aセッションでは、日常の不安や研究に関することまで多様な質問が挙がり、とても盛り上がりを見せていました。

■参加者の声

参加者の皆様からの感想をいくつかご紹介いたします。

「参加してみて非常に良かったと感じています。同じ学生の方だけでなく、教職員の方や企業の方とも交流ができて、自信に繋がりました。」

「今回の講義で学んだことをそんなこともあるのだと受け流して考えるのではなく、今後実践していく中で使える形で行動していきたいと思います。 今回の講義は自分にとって捉え方の知識、考え方として知らないこともあり、とても有意義な時間となりました。」

「今後、起業を行うにあたり、ナレッジ以上のことを身につけることができました。」

「今回、文科省がこのような教育論を研修として主催してくださっていることに、とても希望を感じました。安心して日本で子供たちが大人になっていけるように、自ら、生きる道を作っていけるような個人の好奇心が大切にされるような国であってほしいと思います。」

———————-

全国アントレプレナーシップ人材育成プログラムは、今後も様々なイベントを企画します。

ご興味のある方はぜひご応募・ご参加ください!